两湖书院历史与传说清光绪十六年(1890),湖广总督张之洞在武昌都司湖畔,就是今天武汉音乐学院、武昌实验小学、45中和原医大“附一”的住院部所在地,创办的“两湖书院”,为晚清时期湖北省的最高学府

其规模和水准恐怕是今日我们武音人所难以想象的

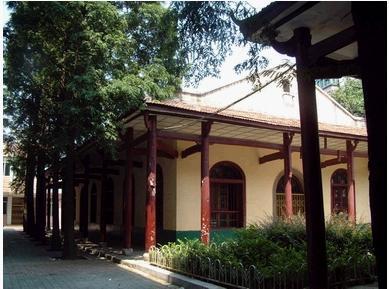

据有关记载:院内有一大讲堂(相当于主教学楼),堂前有两书库(相当于图书馆),中间是供祭祀湖南、湖北两省先贤的楚学祠

前置斋舍两百间,供普通生住院肄业;后置斋舍四十间,供商籍生徒(官商子弟)使用,分别称南斋和北斋,以天干地支编号

每间斋舍前有书房,后有寝室,类似今天一室一厅的小套间

书院前后有两湖,风廊月榭,荷红藻绿,环境十分雅静优美

住院生的定额是两省各招收100名,由各省学政调取保送

被保送者必须是“或才识出群,或多闻博览,或志行不苟、或好学深思”

另因办学经费得到商界大量认捐,故另设40个名额给商籍学生,由书院甄别考核录取

用今天的话来说就是“扩招”

书院开设的课程有经学、史学、理学、算学、经济学五门,分由五位资深教习执教

住院学生每月发膏火银(意为灯油费,即今之助学金)4两;每月初一、十五考课,除特别不用心者外,均有奖励

每学期大考一次,张之洞亲临主持

后在“中学为体,西学为用”思想的影响下,课程设置又改为经学、史学、地理、数学、博物、化学及兵操(军训)等科

任教者不乏当时之名流,如地理学家杨守敬、数学兼翻译家华蘅芳、音韵学家沈曾植等均应聘执教

同时,教师开始有“主讲”(相当于教授)、“助教”之分

后来,为保证生源质量,招生制度由选调制改为招考录取制

书院学制定为5年,学完之后,合格者择优咨送请奖录用,不合格者令其归家

部分优秀学生还由官费送出国深造

清末维新派领袖、自立军领导人唐才常,辛亥革命领袖黄兴等都曾是两湖书院的学生

1896年两湖书院改革课程,聘进了一批博闻广见、学有专长的近代型师资,计有教习16位

其分别为:经学3人、史学2人、地理2人、兵法史略学1人、算学3人、博物1人、化学1人、天文1人、测量2人

这些教习,有的是旧学的饱学之士,有的是新学的敏锐探求者,不仅学业有专攻,而且富有教学和实际工作经验

他们待遇优厚:分教者(清末书院改革课程,实行分科教学,一些书院设立此职以司某一专门课程的讲授与课卷批阅)每月薪银100两(当时米价最高时一石即10斗才值2—3两),另配房屋一栋

每逢书院开学,湖广总督张之洞必率文武百官到院参加开学仪式,先率师生向孔子神位行三跪九叩礼,后率百官向监督及教习行叩首礼

张之洞热心教育,且身体力行,尊师重教,吸引了各方名流来书院任教,组成一支实力强大的师资队伍,使书院在短短12年里发展迅速,影响极大

先后在此执教过的有清末民初著名教育家、史学教习姚晋圻(辛亥革命后任湖北省教育司司长);冶金专家李维格(后任汉阳铁厂总办);地理教习邹代均(曾任湖北舆图〔地图〕总局总纂);时国内首屈一指的数学家、翻译家,曾帮曾国藩建造轮船并被鄂人奉为泰斗的华蘅芳;著名教育家、两湖书院监督黄绍箕(后被延聘为北京大学堂总办)等等

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。