理藩院后期发展嘉庆(1796年—1820年)时期直至宣统三年(1911年)辛亥革命爆发,理藩院人事和建制经历了频繁变革

嘉庆四年(1799年)裁掉满洲郎中、员外郎各一人

嘉庆七年(1802年)木兰围场隶热河都统

道光十四年(1834年)添设喇嘛印务处贴写笔帖式二人,学习笔帖式四人

晚清理藩院的另一大变化,表现在丧失了对俄国的外交职能

在咸丰八年(1858年)《天津条约》签订后,清廷便丧失了对俄的外交职能

《天津条约》规定“嗣后两国不必由萨纳特衙门及理藩院行文,由俄国总理各国事务大臣, 或径行大清之军机大臣,或特派之大学士, 往来照会”

从此,俄国照会专送清朝军机处,不再通过理藩院

此时理藩院处理对俄事务的职能已大为削弱, 但还未丧失殆尽

理藩院对俄国交涉职能的全部丧失, 是在清朝政府成立“总理衙门”之后

《北京条约》签订后,西方列强希望清廷能设立一个专门负责外交事务的中央机构,英国使馆秘书威妥玛就曾表示清朝“如能设立专办外国事处地方, 则数十年求之不得”

当时清政府正处于内忧外患的穷迫中,内有太平天国起义,外有列强瓜分,而当时慈禧等领导人认为攘外必先安内,于是决定向列强妥协,于咸丰十一年(1861年)设立了总理衙门

总理衙门统办清朝对外通商和交涉问题,其内部组织中的俄国股负责与俄国的陆路通商、边防疆界、礼宾庆典诸事

总理衙门的设置,也标志着理藩院外交职能的全部丧失

光绪三十二年(1906年)9月1日,光绪帝发布上谕宣布预备立宪以挽救风雨飘渺的清王朝

谕中认为,要改变“政令积久相仍,日处陆险,优患迫切”的局面,惟有“仿行宪政”,而“廓清积弊,明定责成,必从官制入手

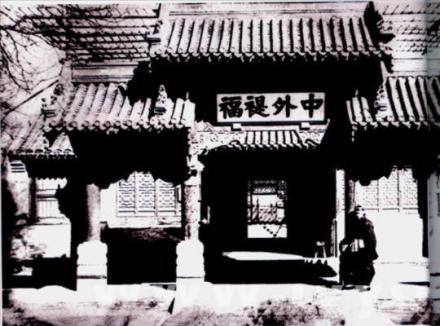

” 不久,光绪帝奉慈禧懿旨,再次发布上谕,宣布正式厘订中央新官制,“理藩院著改为理藩部

”光绪三十三年(1907年),清廷提出了理藩部组织机构的调整计划,欲将满档房、汉档房、俸档房、督催所等合并,改为领办处;蒙古学扩充为藩言馆,以培养精通蒙语的人才;司务厅、当月处、银库、饭银处、喇嘛印务处均“一仍旧制”,采取原来的制度

光绪三十四年(1908年)因蒙古来觐见王公多年不居住内外馆,内外馆监两职被裁撤

宣统三年(1911年),清政府内阁官制改组,成立责任内阁,理藩部与其它部一样,尚书改称大臣,侍郎改称副大臣

理藩院改为理藩部,是“清末新政”中“改革官制”的一个环节

表面看来是实施新政,实则清廷在内忧外患中的一项无奈之举

改定官制后的理藩部和之前的理藩院实质上并未有所区别

原理藩院旗籍、典属、王会、柔远、徕远、理刑六司的职掌也并未变化,其改变只不过是把理藩院的“院”字改成了“部”字

光绪末年理藩院组织机构的变化,是清政府对抗人民革命运动、延缓清王朝的政权寿命而采取的众多措施中的一环

显然,这种变化在性质上和清代前期的历次变化是不同的,也并未取得任何积极效果

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。