朱益藩书法造诣早年朱益藩四岁就在他父亲朱之杰的指导下识字并习作大字,受到过严格的馆阁体书法的训练

早年学习欧、柳、赵诸家

中年中年兼师李北海、米襄阳等

朱益藩入值南书房时即以擅长书法闻名,经常承代御笔书写匾额、春牌、福、寿字等

居京期间,得以观览内府所藏大量的古代碑贴及名家手迹,并同当时的王公大臣交往过程,开扩了眼界,书艺有了很大的提高

加上他重视通过临摹承继前人的书学成就,习字勤奋,博取众家之长,逐渐形成了自己的风格

风格朱益藩受晚清学者、士人倡导碑学的影响,书法到了近代逐渐走上了碑帖兼容的道路

但这一结合却是在不断探索中完成的

一方面,许多学者长期受到“馆阁体”的束缚,尚不能放开手脚另立新的面目;另一方面,他们又受到了尊碑风气的熏染,有一种突破前人藩篱的冲动

这就自然而然地在他们的书法创作中体现出来

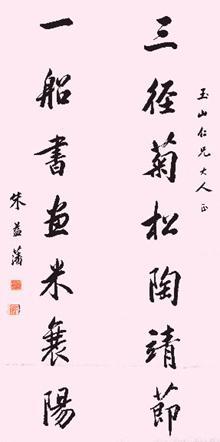

朱益潘的这副行楷七言联(见附图)就说明了这一特点

在这副楹联中,作者在有些字的处理上下笔谨慎,一丝不苟,可以说是循规蹈矩、不越雷池

如其中的“菊”、“陶”、“阳”等字,有着很明显的柳公权书体的痕迹

但作者又比较好地解决了遵守法度和抒发性情之间的矛盾,那就是遵从楷法的同时融入行书的笔意,以加强整体的变化

如其中的“靖”、“画”、“襄”等,既下笔沉实,又行笔利落,做到规矩而不失灵动,潇洒而不失严谨

就结体而言,通篇作品以内敛为主,但却随时通过个别笔画的伸展进行调整,在平正、稳重中追求变化,避免了死板和局促,如“节”字的垂笔、“书”字的横笔、“阳”字的撇笔等

从整副楹联的章法来看,字与字之间的布局疏密得当,两联之间协调对称,上下款和正文互为呼应,相映成趣,融为一体

朱益藩与后来成为著名政治家、学者的文廷式、夏穗卿等人同科,授翰林院编修,曾官至湖南主考、陕西学政、上书房师傅、考试留学生阅卷大臣等

其书宗法柳公权、米芾等,雄浑苍劲、法度谨严

民国之后,曾在京、津一带定润鬻字

评价他七十寿辰的时候,溥仪给他的寿诗中就有“善书健腕犹飞白,旨酒温颜自渥丹”的句子,对他的书法给予了很高的评价

可以肯定的说,他是当时宫廷书法家中的最出色的一位

朱益藩的字用笔妍丽遒劲,雍容冲和,宁静淡雅,法度严谨,充满文人气质和唯美主义的倾向

他和刘春霖等人固守着馆阁体的最后一块阵地,宫墙的外面,书法已经是碑学的天下了

书法的历史无情的走到了后科举时代,悲剧已经不可避免,已经很少有人知道书法史上有一个朱益藩,尽管书法给他的生前带来别人难以想象的荣耀

在现代人的视野里,他书法的线条是那样的纤弱,单薄,但字里行间还是有着淡淡的诗意

是感伤的诗意?还是怅惘的诗意呢?可能只有他自己能读懂,他是那个时代最后的诗意、最后的一曲挽歌

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。