生物圈演变过程进化地球是生物起源和进化的理想环境

已知的生命现象都离不开液态水

地球与太阳的距离以及地球的自转使地表温度足以维持液态水的存在;地球的引力保证了大部分气态分子不致逃逸到太空去

地球的磁场屏蔽了一部分高能射线,使地表生物免遭伤害

然而这一切只是为生命提供了存在的可能性

现今地球上生存的各种生物都是几十亿年生物进化的结果,是生物与环境长期交互作用的产物

当地球上刚出现生命的时候,原始大气还富含甲烷、氨、硫化氢和水汽等含氢化合物,属还原性

现今的大部分生物都不能在其中生存

后来出现了蓝藻,它可以通过光合作用放出游离氧,使大气含氧量逐渐增多,变为氧化性,为需氧生物的出现开辟了道路

随着氧气的增多,在高空出现了臭氧层,阻止住紫外线对生命的辐射伤害,于是过去只能躲在海水深处才能存活的生物便有可能发展到陆地上来

但生物初到陆地上的时候,遇到的只是岩石和风化的岩石碎屑,大部分高等植物不能赖以生存,只是在低等植物和微生物的长期作用下,才形成了肥沃的土壤

经过长期的生物进化,最后出现了广布世界的各种植物和栖息其间的各种动物,逐步形成了生物圈

能流地球与太空几乎没有物质交换,但却接受大量太阳辐射能,太阳能是维持一切生命活动的原动力,能量在生物圈中逐级传送,最后以热能形式散发到太空

地球内部也产生大量残骸(包括煤炭等)中,但地球总体的能量收支大致平衡

到达地球外层空间(60公里高空)的太阳辐射量是恒定的,约为2卡/(厘米?分),称太阳常数

但平均说来只有一半(约47%)到达地面,另一半(约53%)于途中被反射或吸收掉

生物圈各部分实际接受的太阳辐射量差别很大,这是由于纬度、季节以及大气透明度(云层)的影响造成的

热带地区全年接受比较直射的阳光,因而辐射量最大

随着纬度的增高,阳光入射角改变,通过的大气距离也加大,单位地表接受的辐射量降低

辐射量按千兰/年计算(1兰=1卡/厘米)

最高值(200千兰/年以上)出现于荒漠地区,例如在北非的撒哈拉沙漠和西亚的阿拉伯沙漠,80%以上的太阳常数能到达地面,原因除纬度低外,主要是干燥少云

最低值(低于100千兰/年)出现于高纬度地区,包括高于50的大陆地区和高于40的海洋地区

太阳辐射量因季节变化而产生的差异在高纬度地区更为明显,因为那里的日照时间随季节变化很大

太阳辐射在地球上的不均匀分布,造成了不同的气候类型,从而影响了地球上的生物分布;它也是地面气流(风)、水流和水汽循环的主要动因

生物圈中的能流与物流是相伴随的,因为太阳辐射能先通过光合作用被植物体固定下来,然后以化学能的形式沿食物链逐级传递

动物和微生物的取食活动就是传递能量的方式

一般说来,化学元素之进入生物体内是靠生物的主动摄取,而化学元素在自然界中的循环运动则是由气流和水流来完成的

陆地生物生存于大气之中,气态营养物和废物很容易在生物与环境间循环运动

一般可溶性物质是随水进出生物体的

就全球来讲,江河中所携带的可溶性物质,只能随水流由高向低移动,最后归入湖泊和海洋

当湖水和海水蒸发时,这些物质被留下,有的还形成沉积物

能以气溶胶等形式回到陆地的极少

因此液态的物质循环常常是不完全的

演化生物圈演化是指地球生物圈在漫长地质年代所发生的变化

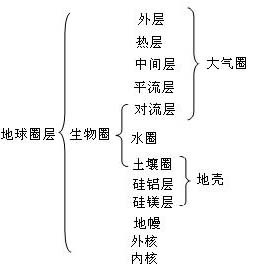

生物圈是地球上有生命存在的特殊圈层

它的存在是从地球上生命的产生开始

它的演化是指生物进化和生物与环境相互作用的进化,以及由此引起的生物圈状况的进化

生物圈进化可以用生态系统进化来描述

①生命在地球上产生,单极生态系统出现

它是由原始异养生物和原生环境(原始海洋和原始大气)构成的自然生态系统

②单机生态系统演化为二级生态系统

20亿年前绿色藻类产生,标志自养生物的出现,单极生态系统演化为具有自养和异养两种生物的生态系统

它导致地球大气中氧的出现,氧化性大气的形成,原生生物圈发展为次生生物圈

③三级生态系统的出现

6亿多年前多细胞动物出现,完成了二级生态系统向三级生态系统的发展,形成生产者(植物)、消费者(动物)和转化者(微生物)的三级结构,奠定了生态系统演化的基本格局

④人类产生是地球生物圈演化的质变

人通过自己的活动把天然生态系统百年为人工生态系统,人类的智慧及智慧指导下的劳动,导致生物圈的根本变化,人称为生物圈演化的重要因素

这是生物圈向智慧圈的发展

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。