生物圈人与自然综述人是生物圈中占统治地位的生物,能大规模地改变生物圈,使其为人类的需要服务

然而,人类毕竟是生物圈中的一个成员,必需依赖于生物圈提供一切生活资料

人类对生物圈的改造应有一定限度,超过限度就会破坏生物圈的动态平衡,造成严重后果

在地球上出现人类以后大约300万年的时期里,人类与其周围的生物和环境处于合理的平衡之中

人在生物圈中的地位,从对生物圈能施加的影响而言,并不明显地超过其他动物

食物缺乏以及疾病等因素限制着人口密度

粮食问题大约1万年以前,人类学会栽培植物

农业技术和贮存方法的改善,使人类生活不再局限于天天采集必需的食品,而能够从事更多的创造性活动

随着生产力的提高,人口逐渐增加并向城市集中,制造商品的手工业日益发展,人类活动对环境的影响和冲击也日益增加

尤其是产业革命以后的近几百年,开矿、挖煤、采油、伐林、垦荒、捕捞等规模迅速扩大,生物圈的面貌也发生了极大变化

这种变化不仅影响着其中的其他成员,也对人类自身产生巨大影响

20世纪60年代以来,人口的膨胀、世界资源的相对短缺和大范围的环境污染,迫使人们从生物圈的角度考虑问题和解决问题

70年代相继召开的一系列国际会议,如1971年联合国创议的“人与生物圈会议”、1972年的“人类环境会议”、1974年的“世界人口会议”等,便反映了上述认识

世界人口正以大约35年翻一番的速度猛增,但地球上可耕土地却是有限的,这必然造成全球范围的粮食问题

滥垦、滥牧、滥伐的日益严重,建设用地的高速扩展,都使全球植被减少

随之而来的后果是大范围的水土流失,耕地质量下降甚至发生荒漠化;失去了植被调节气候的作用,气温波动增大,水旱灾害增多;太阳辐射被反射散失的成分增加,绿色植物固定CO、产生O的能力随植被减少而等比地丧失

水域捕捞也已接近极限,某些鱼类多次大规模减产

化石燃料是现代工业的基石之一,但它的蕴藏量毕竟是有限的

随着使用速度的日益增长,燃料危机不断加剧

环境污染环境污染现已成为世界性问题

因工业排放含硫氧化物和氮氧化物的烟雾而造成酸雨波及数百里之外;燃烧油、煤及翻耕土地排出的CO弥散于全球大气中,有可能因向下反射地表的红外辐射而提高气温;喷气式飞行器排放的氮氧化物可能减少高空的臭氧,从而削弱对太阳紫外线的屏蔽作用;很多污染物随水流扩散到远处,造成明显为害

现今世界癌瘤发病率的升高,可能与环境污染有关

总之,地球的资源是有限的,经不起日益膨胀的人口任意浪费;世界上现存的生态系统面对着工业倾吐出来的大量污染物,显得相当脆弱

自工业革命以来,都市不断扩大,自然保护的呼声也随之增高

然而只有到了生态学高度发展以后,人们才对自然保护有了比较正确的认识

自然保护并不是对自然资源弃置不用,任其自生自灭,而是积极地进行合理开发

自然生态系统自然生态系统达到成熟阶段时,其能量和物质的输入、输出之间往往保持相对平衡,而系统中的生物种数以及各种群的数量比例也相对稳定

这种生态平衡状态给生态学家以很大的启发:人类不仅要力求增进能利用的效率(生态效率),还要维持物质循环源源不断,这是问题的一个方面;另一方面,人类今天要处理的是“人与生物圈”系统中,人的物质要求与环境的稳定供应之间的平衡

为此,某些自然系统一定要被生产效率更高的人工系统取代,原有的生态平衡要打破,而代之以人为干预下的新型平衡

例如在人为的农业生产系统中,取得最大产量所利用的并不是系统的成熟阶段,而往往是发展过程中的中间阶段

人类不仅要求生物圈能长期稳定地满足其不断增长的物质要求,而且要求环境质量不降低

造成这样的“人与生物圈”系统的总体平衡是人类的主要目标

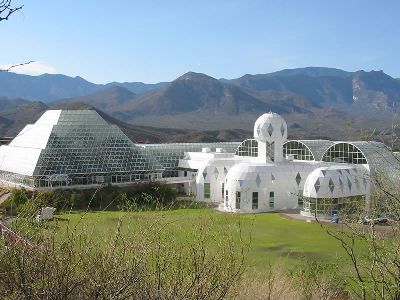

生物圈二号1991年9月26日,建造在美国亚利桑那沙漠中的“生物圈2号”实验室开始启用,4名男科学家和4名女科学家将在这个密封世界中生活两年,过一种近乎与世隔绝的自给自足的生活

这项试验的目的是通过研究植物、动物、昆虫、空气、土壤、人类和一个大型空气调节系统在这座温室中的相互作用及影响,更好地了解地球生物圈的运作规律

生物圈2号(Biosphere 2)是美国建于亚利桑那州图森市以北沙漠中的一座微型人工生态循环系统,因把地球本身称作生物圈1号而得此名,它由美国前橄榄球运动员约翰·艾伦发起,并与几家财团联手出资,委托空间生物圈风险投资公司承建,历时8年,耗资1 .5亿美元

生物圈2号计划设计在密闭状态下进行生态与环境研究,帮助人类了解地球是如何运作,并研究在仿真地球生态环境的条件下,人类是否适合生存的问题

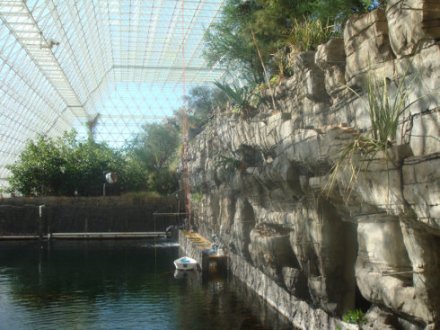

为了尽量贴近自然环境,该圈中的土壤、草皮、海水、淡水均取自外界的不同地理区间,通过一定的人工处理再利用

例如,实验用的海水是将运进来的海水和淡水按照适当比例配制而成的

这个实验为什么会失败呢?科学家对此做出了总结:除了二氧化碳多、氧气少、水循环失调等原因以外,生物种类关系的失调也是重要的原因

原来,设计者虽然在“生物圈II号”内模拟了多种生态系统,但引进的生物却主要是生产者,动物、真菌和细菌的种类和数量都较少

传粉的昆虫死去了,有些植物就只开花不结果了

由于动物的种类和适量减少了,植物很少恐怕还有比例不对的原因,在真的生物圈中平均每人所对应的大气、水、植物等是那么的广阔,而二号呢?环境资源与人的比例严重偏小,就那点大气、水、植物等,哪怕就是生活一个人也已严重不够了,更何况是几个人

二氧化碳多、氧气少是结果而非原因,二氧化碳多、氧气少是因为植物相对太少了,不足以将人和植物自身产生的那么多二氧化碳转化并释放氧气.氧气的消耗速度高于产生速度,而二氧化碳的产生高于消耗

被视为反面教材的生物圈2号现状如何?它还是“奢侈的伪科学”吗?美国石油大王所投的巨资是否打了水漂?若干年前,在美国亚利桑那州的沙漠中再造一个“迷你地球”的实验失败后,耗资2亿美元的“生物圈2号”一时间成为笑柄,甚至被斥之为“奢侈的伪科学”

直到今天,生物圈2号仍然被很多人看作是藐视自然的反面教材

然而,或许很少有人注意到,这些年来生物圈2号正在悄悄发生变化:它吸引了大量游客和学生,成为一个绝佳的旅游胜地和教育基地;尤其重要的是,它渐渐赢得了科学界的尊重,成为一个非常难得的关于全球气候变化效应的研究中心

“奢侈的伪科学”曾经有人提出过一个看似天方夜谭的设想,在我们生活的地球上再造一个“迷你地球”,探求人类在这个现代“南泥湾”之中自给自足,以及未来在月球或火星上建立生存空间的可能性

美国得克萨斯州的石油大王爱德华·巴斯为此憧憬不已

从1984年到1991年,巴斯个人出资2亿美元,在美国亚利桑那州图森市以北的沙漠中建起了“生物圈2号”

生物圈2号占地13000平方米,仿佛一个巨大的温室,雨林、沙漠、草原和海洋应有尽有

“生物圈1号”是我们生活的地球,顾名思义,生物圈2号就是一个“迷你地球”

1991年9月26日,生物圈2号迎来第一批志愿者,4男4女开始了为期两年、与世隔绝的生活

尽管这些居民事先花去几年时间接受了工程、农业等方面的良好培训(其中一位甚至接受了牙科训练),拥有每年耗资百万美元的技术支持,各种各样的灾难仍然接踵而来:各种动植物大量死亡,蟑螂和蚂蚁却儿孙满堂;更为糟糕的是,到了1993年1月,生物圈2号内的氧气含量从21%下降到14%,不得不从外界补充氧气,自给自足的幻想彻底破灭

实验失败了

经过短暂的休整,生物圈2号又迎来了第二批居民

5男2女住了个半月后,由于一氧化二氮(N2O)积累过多,在1994年9月17日被迫离开,实验再度以失败告终

打那以后,再也没人在生物圈2号中过日子了

一个“乌托邦”式的科研计划宣告破产,生物圈2号遭到了一些人无情的嘲笑,有人甚至斥之为“奢侈的伪科学”

当然,生物圈2号也使人们更加明白一个看似浅显的道理:“目前地球仍然是人类的惟一家园

”不仅如此,它还在不经意间给人们留下了一些佳话

生物圈2号称得上是一个“小联合国”,居民分别来自美国、英国、墨西哥、尼泊尔等7个国家

在这个“小联合国”里,培育出了爱情之花

实验结束几个月后,两批居民中分别有一对结成伉俪

这或许应了一句古话:患难见真情

另外,由于粮食歉收,生物圈2号的居民不得不控制饮食

结果第一批居民中的4名男性体重平均下降18%,4名女性体重平均下降10%,胆固醇的平均值由195下降到正常值125,使得这些平常为减肥而痛苦不已的人平添一份惊喜,真可谓无心插柳柳成荫

当时的一位居民、加利福尼亚大学洛杉矶分校的罗伊·沃尔福德教授甚至继续维持当时的食量,“因为那样有助于健康”

走出乌托邦痛定思痛,巴斯决心调整生物圈2号的定位

于是,他求助于哥伦比亚大学的科学家,看看用2亿美元打造出来的生物圈2号到底能做些什么

1996年1月,巴斯干脆把生物圈2号交给哥伦比亚大学打理,并投入4000万美元作为今后5年的改造和运行费用

经过一番考虑,哥伦比亚大学计划把生物圈2号改造为一个致力于地球系统科学的研究中心,同时请来威廉·哈里斯担任新的负责人

哈里斯曾在美国国家科学基金会工作多年,是一位管理大型科研项目的高手

其实,建造生物圈2号的2亿美元并不像一些媒体所说的那样“全打了水漂”

就拿容量高达378万升的人造海洋来说,无疑是研究海洋科学的一个很好的平台

这大概也是哥伦比亚大学和哈里斯愿意接手烂摊子的原因之一

处于转型期的生物圈2号,首先迎来的是痛苦和迷惑

关于生物圈2号究竟可以派上什么用场,科学家们就出现了分歧,有人希望把生物圈2号打造成一个生物多样性的研究中心,有人则希望着力于全球变化效应研究

再加上技术方面存在的困难,转型计划一度受挫,士气因此大受影响,一些科学家先后离开了生物圈2号

有道是,峰回路转

两年后,人造海洋终于“溅起了一些水花”

发表在1998年2月13日美国《科学》杂志上的一篇论文称,随着生物圈2号内温室气体二氧化碳含量的增加,人造海洋中珊瑚的生存受到了威胁

这样一篇论文,对外行来说或许没什么大不了的,对生物圈2号来说却大概算得上一个转折点

在全球变暖日益受到国际社会高度重视的今天,那篇论文清楚地表明:生物圈2号恰恰是研究全球变暖如何影响生态系统的一个理想平台

2001年4月,世界著名植物学家贝瑞·奥斯蒙德接替哈里斯领衔生物圈2号

生物圈2号研究中心的林光辉博士告诉本报记者,前已有多项与全球气候变化有关的研究项目正在生物圈2号开展,吸引了不少世界一流的科学家

在科学研究上,恐怕没有人能够保证,只要有投入就一定会有回报,古今中外都不乏数以亿计的投资有去无回的实例

问题在于,我们是否明白科研计划失败的真正原因,是否真正理解“失败是成功之母”

生物圈2号的今昔,为我们提供了一个极好的范本

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。