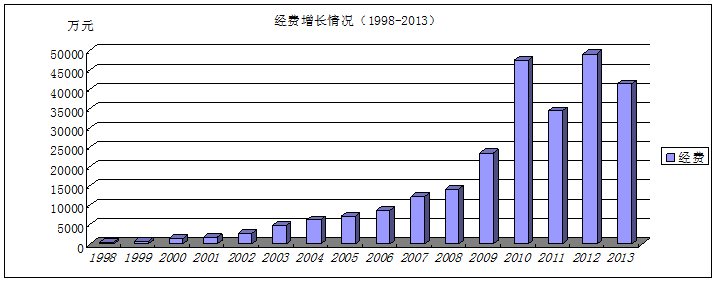

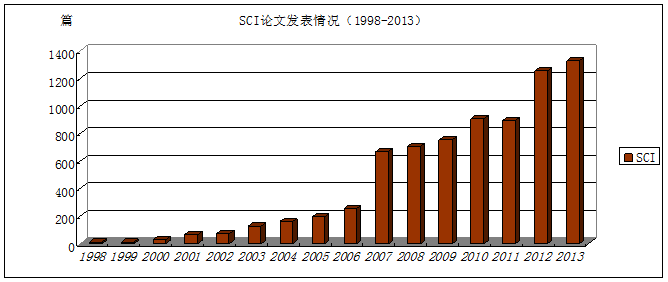

浙江大学医学院建设成果成果概况科研经费不断跃增,发表SCI收录论文数跃居全国医学院校前例

截至2020年3月,获国家科技进步奖和科技发明奖25项(其中李兰娟院士领衔的“以防控人感染H7N9禽流感为代表的新发传染病防治体系重大创新和技术突破”获国家科技进步特等奖;李兰娟院士领衔的“重症肝病诊治的理论创新与技术突破”项目荣获2013年度国家科技进步一等奖;郑树森和李兰娟院士带领的终末期肝病综合诊治创新团队获2015年国家科技创新团队)

科研主攻方向浙江大学医学技术与疾病防控985科技创新平台设在医学部, 该平台以国家人口与健康科学研究的重大需求为导向,围绕重大疾病发病及干预的重大需求,瞄准世界生物医学研究的前沿,开展转化医学研究

依托浙江大学医学、理学、工学及相关学科的优势,通过学科交叉与融合,形成以下几个科研主攻方向

——重要疾病分子与细胞基础的研究围绕重要疾病发生发展过程及其干预的分子与细胞基础开展:细胞器的发育与功能的分子基础;细胞发育、分化、迁移与运动的分子基础;组织发育与器官形成的分子机制;信号网络修饰与疾病模式构建;遗传与基因组医学等前沿性基础研究

——感染免疫与传染病防治研究开展感染微生态学和感染免疫学、病毒性肝炎发病机制及新型防治技术、艾滋病等新发与再现传染病的诊断新技术和治疗、病原生物学的早期诊断技术开发等研究

——恶性肿瘤早期诊断、分子分型与个性化治疗研究开展肿瘤预警与早期诊断、肿瘤发生发展相关分子标志的发现与鉴定、国人常见恶性肿瘤的分子分型及基因突变谱、抗肿瘤靶向药物和肿瘤病因与发病机制、国人肿瘤生物资源保存标准化建设等研究

——神经科学与神经精神疾病研究开展神经可塑性的细胞和分子机制及其行为学、神经胶质细胞生物学及其生理病理意义研究和重要神经精神疾病的发病机制、神经保护靶点和药物干预新策略等研究

——干细胞、再生医学与器官移植研究开展器官移植相关基础与临床新技术;干细胞组织工程和再生医学研究及产业开发研究,新药筛选的干细胞技术体系、干细胞临床应用标准等研究

——生殖健康与妇儿疾病诊治研究开展女性生殖医学和出生缺陷相关疾病研究和临床应用;开展妇科疾病围产医学、新生儿遗传代谢病筛查、新生儿危重病的综合防治和遗传性精神发育迟滞疾病研究以及少儿肥胖及其并发症的综合防治研究

——创新药物发现和研究在985平台和国家“重大新药创制” 科技重大专项 “临床前药物代谢动力学技术平台”和“新药临床前药效学评价技术平台”的两个单元技术平台建设的基础上,创建新药源头设计、药效和毒性评价、药物代谢、药物制剂、药物分析、现代中药、制药工程等研发平台,开展了肿瘤、神经精神、心脑血管、糖尿病等疾病治疗药物的源头创新研究

国家科技奖励李兰娟院士主持的“人工肝支持系统治疗重型病毒性肝炎的研究”获1998年国家科技进步二等奖

彭淑牖教授主持的“刮吸解法的建立与多功能手术解剖器研制”获2001年国家技术发明二等奖

黄河教授主持的“非亲缘异基因骨髓移植临床研究”获2003年国家科技进步二等奖

彭淑牖教授主持的“捆绑式胰肠吻合术的临床及实验研究”获2004年国家科技进步二等奖

郑树教授主持的“中国大肠癌高危人群防治基础与临床应用研究”获2005年国家科技进步二等奖

李兰娟院士主持的“感染微生态学建立及应用研究”获2007年国家科技进步二等奖

姚克教授主持的“白内障发病的相关机制与防治研究”获2007年国家科技进步二等奖

郑树森院士主持的“肝移植技术创新体系的建立与推广应用”获2008年国家科技进步二等奖

蔡秀军教授主持的“腹腔镜技术在肝胆胰脾外科的临床研究及应用”获2009年国家科技进步二等奖

黄荷凤教授主持的“提高出生人口质量的生殖技术创建、体系优化与临床推广应用”获2010年国家科技进步二等奖

谢幸教授主持的“宫颈癌发病生物学特征研究及早期防治措施建立与应用”获2011年国家科技进步二等奖

金洁教授主持的“急性髓细胞白血病生物学特征研究及化疗新方案的创建和推广应用”获2011年国家科技进步二等奖

王建安教授主持的“心肌梗死后心肌组织修复和功能重建的机制研究和临床应用”获2012年国家科技进步二等奖

李兰娟院士主持的“重症肝病的理论创新与技术突破”获2013年国家科技进步一等奖

沈华浩教授主持的“支气管哮喘分子发病机制及诊治新技术应用”获2013年国家科技进步二等奖

中华医学科技奖1、中华医学科技奖一等奖2010年,谢幸团队,《卵巢癌病变进展机制与阻遏策略研究及应用》2010年,方向明团队,《烧、创伤后免疫功能紊乱与严重脓毒症的基础和临床研究》2、中华医学科技奖二等奖2003年,李兰娟团队,《革兰阴性菌超广谱β-内酰胺酶及AmpC酶研究》2012年,沈华浩团队,《支气管哮喘诊断和治疗新技术及临床应用》2012年,厉有名团队,《蛋白质组支撑技术及其在重大疾病等研究中的应用》(第三完成单位)2013年,杜娟团队,《基于药物及疫苗开发的艾滋病病毒分子致病机制及分子流行病学的研究》(第二完成单位)3、中华医学科技奖三等奖2010年,陈忠团队,《癫痫的应用基础及临床研究》(第二完成单位)2010年,俞云松团队,《细菌对喹诺酮类的质粒介导耐药机制及其耐药性的防治策略》(第二完成单位)2011年,吴育连团队,《进展期胃癌的围手术期分期及其临床意义》2011年,李红团队,《糖尿病血糖监测新技术的开发和临床应用》(第二完成单位)2012年,陈忠团队,《癫痫,脑血管疾病的流调,差异表达cDNA文库及机制研究》(第二完成单位)4、中华医学科技奖——医学科普奖2011年,徐翔团队,《中小学生正确用药科普知识教育与青少年药物滥用预防》科研经费增长情况SCI论文发表情况

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。