泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心泉州遗产点第一组:制度保障+城市结构九日山祈风石刻九日山为清源山支脉,位于泉州古城西北7公里的晋江上游,这里是泉州最早开发的地区之一,也是历代泉州城郊的风景胜地

九日山祈风石刻是体现世界海洋贸易中心管理保障的代表性遗产,它是一组记载了宋代在泉州负责海外贸易管理的国家专员、地方官员以及皇室成员等为海外贸易商舶举行祈风仪式的摩崖石刻,体现了宋代市舶制度下,国家力量对海洋贸易的倡导和管控

这些珍贵的石刻历史档案真实记录了宋代海洋贸易与季风密切关联的运行周期等历史信息,反映出海神信仰对贸易活动的精神促进

市舶司遗址市舶司遗址是本系列遗产中体现海洋贸易管理保障的代表性要素

市舶司是宋元国家政权设置在泉州管理海洋贸易事务的行政机构,其设置标志着泉州正式成为开放的国家对外贸易口岸,对宋元泉州的经济繁荣、文化交流以及海洋贸易各参与方的共同发展有至关重要的意义,反映出泉州港口依托于庞大国家机器的独特属性

德济门遗址德济门遗址是体现世界海洋贸易中心管理保障的代表性遗产要素

它是宋元泉州城的南门遗址,记录了宋元泉州城市向南部拓展的历史,为城市南部商业性城区的重要地标,体现了官方对海洋贸易和城市商业发展的行政保障

德济门遗址是宋元以来泉州古城的南门遗址,南面紧临着晋江

它建造于13世纪,14世纪中、晚期(元、明两代)扩建,沿用近700余年

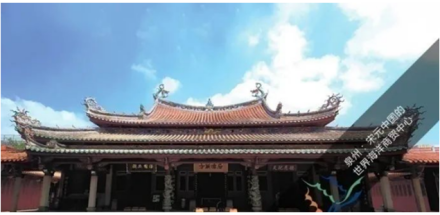

天后宫天后宫是体现世界海洋贸易中心管理保障的代表性遗产要素,见证了妈祖信仰伴随海洋贸易的形成和发展历程,体现出民间信仰与国家意志相结合对海洋贸易发展的共同推动,它与泉州的商人群体密切关联,见证了海洋贸易作用下泉州南部商业性城区的发展

这里是外来商人、货物进入泉州城的第一站

也是出海的人祭祀海神妈祖之后,顺着晋江通往江口码头或者石湖码头前往海外贸易的第一站

真武庙真武庙位于泉州城东部石头山麓的晋江北岸,是一组依山势而建的院落式建筑群

石头山是泉州近郊的一处重要地标,它是宋元时期祭祀真武大帝的道教庙宇,也是古法石港的重要地标

真武庙是体现世界海洋贸易中心管理保障的代表性遗产要素,是10-14世纪泉州官方祭祀海神的场所,供奉的是泉州地区的第二代海神“真武大帝”,展现出古代泉州地区悠久的航海传统和海神信仰体系及政府对海洋贸易的鼓励与推动

第二组 多元社群+城市结构南外宗正司遗址南外宗正司遗址是本系列遗产中体现世界海洋贸易中心多元社群的代表性要素

南外宗正司是南宋建炎年间(1127~1130年)对迁居泉州的南外皇族群体进行管理的机构

这一群体是泉州世界性多元社群中具有影响力的组成部分,他们不仅提升了泉州的消费能力,还积极参与海洋贸易

南外宗正司的设置进一步强化了国家政权对泉州海洋贸易的推动,体现了强有力的官方管理保障

泉州文庙及学宫泉州府文庙位于10世纪泉州城的东南部,西临城市的南北向主街道,是一组院落式建筑群

泉州文庙及学宫是体现世界海洋贸易中心多元社区的代表性遗产要素

文庙是古代官方纪念和祭祀儒家思想的创始人孔子的场所,学宫是古代泉州的最高等级的教育机构,作为儒学的传播中心,泉州文庙及学宫是泉州包括政府官员和高级知识分子在内的泉州精英群体的象征,这些社会精英在宋元海洋贸易的推动和管理中发挥了重要作用

开元寺开元寺位于泉州子城西门外,南临城内东西向主街道,寺院由中路主体建筑群、东西石塔及东西两路附属族群等组成

开元寺是体现世界海洋贸易中心多元社群的代表性遗产要素

开元寺是宋元时期泉州规模最大、官方地位最突出的佛教寺院,其寺院经济及高规制的建筑、多元文化遗迹反应出宋元海洋贸易带给泉州的经济繁荣和文化共存特征

同时,与寺院关联的割据政权统治者、宋元官方、僧侣、地方大族等人群对宋元社会经济和海洋贸易有重要贡献

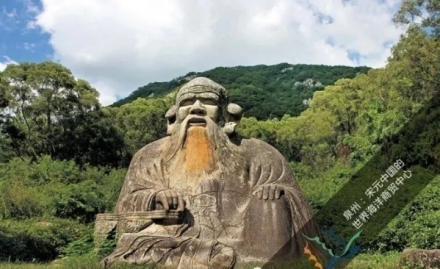

老君岩造像老君岩造像是体现世界海洋贸易中心多元社群的代表性遗产要素

老君岩造像是道家学说创始人老子的巨型石雕像,也是中国现存最大的道教石雕造像

老君岩这一巨大的石雕像是宋代泉州官方主流意识形态的象征,以雄厚的社会财富为保障的,体现了泉州港口依托农业帝国的独特历史文脉,也反应出世界海洋贸易中心多元、活跃的文化特征和港口的繁荣成就

清净寺泉州清净寺是在本系列遗产中体现世界海洋贸易中心多元社群的代表性遗产要素

作为中国现存最古老的伊斯兰教寺院之一,清净寺是宋元时期跨越重洋来泉州经商的波斯、阿拉伯等地穆斯林商人及其族群的珍惜物证

它见证了活跃在泉州的外国族群的文化、宗教和生活传统,也见证了10至14世纪泉州海洋贸易繁荣时期,中国与阿拉伯地区间密切的商贸往来与文化交流

清净寺始建于公元1009年(回历400年),历代屡有修缮

寺院周边历史上曾是穆斯林聚集区

伊斯兰教圣墓 伊斯兰教圣墓是7世纪来到泉州的两位伊斯兰教圣徒的墓地

据《闽书》记载,相传在唐武德年间(618年~626年),穆罕默德门徒4人到华,一贤传教广州;二贤传教扬州;三贤、四贤传教泉州,卒葬于东门外灵山南麓,故又称三贤四贤墓

因深受穆斯林敬重,这两位先贤入土安眠之墓也就被称作“圣墓”,这是伊斯兰教传入中国最早的历史物证之一

与清净寺一样,伊斯兰教圣墓也是本系列遗产中体现世界海洋贸易中心多元社群的代表性遗产要素

墓地于1322年进行了修缮,与清净寺共同见证了穆斯林商人及其族群在泉州的活动,反映了宋元泉州多元文化的交往与融合

草庵摩尼光佛造像草庵摩尼光佛造像是本系列遗产中体现世界海洋贸易中心多元社群的代表性要素,是宋元泉州摩尼教传播的重要史迹,显现出世界海洋贸易中心强大的文化包容力,其蕴含的文化融合特征为宋元泉州世界性多元社群间广泛的价值观交流奠定了基础

作为宋元泉州摩尼教传播的重要见证,是世界上唯一保存下来的摩尼教教主石刻造像,显示世界海洋贸易中心强大的文化包容力

第三组 商品产地磁灶窑址(金交椅山窑址) 位于晋江辖区内的磁灶窑址(金交椅山窑址),是泉州城郊规模最大的一组古窑址

距泉州古城21.4公里,距泉州港江口码头不到20公里

磁灶窑址(金交椅山窑址)是世界海洋贸易中心出口商品生产的代表性遗产要素,是宋元时期泉州城郊外销瓷窑址的杰出代表,反映了泉州以外贸手工业为显著特点的产业结构

该窑址与泉州海洋贸易的发展同步,其生产体系和生产规模展现了世界海洋贸易中心强大的基础产业能力和贸易输出能力

德化窑址(尾林-内坂窑址、屈斗宫窑址) 德化窑址(尾林-内坂窑址、屈斗宫窑址),是10-14世纪宋元时期泉州内陆地区外销瓷窑址的杰出代表,泉州成为最繁忙的外销瓷生产基地之一

距泉州古城130公里

德化窑是中国陶瓷文化发祥地之一,在中国陶瓷史上占有重要的历史地位

德化窑在发展过程中创烧出独特的白瓷产品,展现了宋元泉州强大的基础产业能力和贸易输出能力,也显示出海洋贸易推动下泉州本地制瓷产业的创新和发展

是古代“海上丝绸之路”的重要输出商品,是古代对外文化交流的重要载体,它为中国手工业史、陶瓷史、海外交通史、对外贸易与经济交流史等提供了重要的研究资料

安溪青阳下草埔冶铁遗址安溪青阳下草埔冶铁遗址是本系列遗产中体现世界海洋贸易中心出口商品生产的代表性遗产要素

它是宋元时期泉州冶铁手工业的珍贵见证,与泉州的陶瓷生产基地共同显示出宋元泉州强大的产业能力和贸易输出能力

同时这处遗址也保存了能够呈现完整的冶铁生产体系和环境关系的珍贵物证

安溪地区的传统制铁业至今延续,当地余氏家族与宋元时期的冶铁活动有关,成为这一传统产业的活态见证,也为宋元海洋贸易留存下了的珍贵的产业记忆

第四组 交通洛阳桥洛阳桥是体现世界海洋贸易中心运输网络的代表性遗产要素

是由宋代官方主持建造的大型跨海石桥,始建于1053年,1059年落成,历代修缮,至今保存完好

洛阳桥建造的背景是古泉州海外贸易的发展带给水陆转运系统的功能需求

安平桥安平桥是体现世界海洋贸易中心运输网络的代表性遗产要素

它是泉州与广阔的南部沿海地区的陆运节点,体现出海洋贸易推动下泉州水陆转运系统的发展

同时,安平桥的建成是包括泉州官方、宗教人士、商人及平民共同参与的结果,既体现了宋元时期泉州多元社会结构对海洋贸易的贡献,又反映了海洋贸易给泉州社会带来的经济繁荣和财富积累

顺济桥遗址顺济桥遗址是体现世界海洋贸易中心运输网络的代表性遗产要素

它是泉州古城与晋江南岸的陆运节点,是伴随着海洋贸易发展而建设的出入古城商业区的主要通道,完善了泉州水陆转运系统

与德济门、天后宫共同体现了海洋贸易推动下古城南部商业性城区的发展,见证了商业拓展对交通系统的促进

江口码头江口码头位于泉州古城东南的晋江北岸,与真武庙同为泉州城郊的重要内港法石港的遗存

江口码头是世界海洋贸易中心运输网络的代表性遗产要素,是泉州内港法石港的珍贵遗存,是城郊连接古城的水陆转运节点,反映了内港码头的功能构成和使用方式,其古船遗址佐证了宋元泉州的造船技术

石湖码头石湖码头以所在村落名叫“石湖”而得名,石湖码头是体现世界海洋贸易中心运输网络的代表性遗产要素

是一处利用天然礁石建造的码头,是泉州外港码头的珍惜物证,实证了宋元泉州优良的建港条件,与江口码头共同呈现了宋元泉州港的水陆转运系统

六胜塔六胜塔是世界海洋贸易中心运输网络的代表性遗产要素

位于泉州湾中部石湖半岛北端的金钗山上

是商舶由泉州湾主航道驶向内河港口的地标,也有护佑商旅的作用

同时,六胜塔的建成是宗教人士、商人、平民共同参与的结果,体现了宋元时期泉州多元社会结构对海洋贸易的贡献

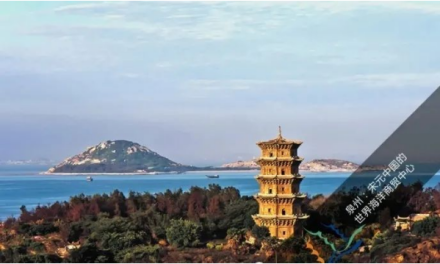

万寿塔万寿塔是见证泉州悠久航海历史系列遗产中的一个重要的航标塔

它位于石狮市宝盖山最高峰,这里是泉州湾出海口的制高点,视野开阔,可以清晰地俯瞰泉州湾和深沪湾

万寿塔是世界海洋商贸中心运输网络的代表新遗产,它是商船抵达泉州港的地标,也是镇守海口、护佑商旅的精神寄托,其望夫成石的传说承载了泉州民众对海洋贸易的历史记忆

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。