暨阳书院发展经历一、经师、人师一个书院的盛衰,与院长密切相关

暨阳书院的兴盛,卢文弨、李兆洛功不可没

首任院长卢文弨开创了暨阳书院的学术空气,但对书院的影响最为深远的,则是卢晚年主讲常州龙城书院时的弟子李兆洛

两人学术上的成就,早有定论,不赘言(分别见《清史稿》的《儒林传》和《文苑传》)

俗话说:“经师可遇,人师难求”

确实,单凭所谓“经师”的丰富的学识,还不足以使学生倾心,更重要的是要有所谓“人师”那样的高尚的人格,卢、李就是这样的“经师、人师”

卢、李师弟二人,都在中年就从官场中激流勇退,弃荣华富贵如敝屣,却视学术如生命

卢文弨到了晚年,仍孜孜不倦地钻研学问,丝毫不敢有所松懈

每天天刚亮就起床,“翻阅点勘,朱墨并作”,劳累了一天,直到天黑,才到庭院中散一回步,不一会,又挑灯夜战,至夜半才睡觉

一年到头,不管严冬酷暑,从不休息

李兆洛在暨阳书院时,寒冬腊月,常常工作到半夜才睡觉,可明天一早就急着起床

弟子们爱惜老师身体,劝他不必如此自苦,李却说:“晨气清明,正好干事

”他还兴趣盎然在窗前写了四个字“今日何成?”警示自己不要虚掷光阴

不过,他所认为的“成”,并不是像今人在官场、商场上所谓“事业有成”,而是“读书有成”之“成”(追求真理)

李兆洛一日之中,或释难答疑或校隹谁书籍,或阅看文卷,或书写信笺,或作字赠人,或接待客人,没有一点休息的时间

友朋旧好都说他“用心”超过了限度,而李回答道:“吾不解所谓用心,吾为其所欲为者而已

”在李看来,读书并不是手段,或用来猎取功名富贵,或用来自炫学问渊博;读书就是读书,读书就是目的,如果真能为读书而读书(“为其所欲为”),也许就真是到达了读书的最高境界了吧

在学术研究上,二人都严守道德规范,从不屈从权贵

如卢文弨校勘古书,常参考各种版本,择善而从,往往引他书改本书,而不专主一种说法

有时还引用佛学书籍来参校,但此举也会引起非议

曾于乾隆三十九年、四十八年先后两督江苏学政的谢墉(字金圃),就责备卢不该将唐朝和尚玄应《一切经音义》的钞本送给他这位学使,让他为研究《说文解字》作参考

卢文弨立即回信反驳,既为自己,更为学术

开头便说:“您严正捍卫道术,怀疑我晚年颓唐,而有弃儒从释(抛弃儒学,皈依佛门)之意”

“弃儒从释”这顶帽子的分量不轻,所以卢不得不加以解释一番,接着,举出历代高僧在学术上的贡献,指出从古到今也没人怀疑过他们的学术成果,为什么谢学使要对此书大加鞭挞呢?卢说:“历来学者考正天文历法,从不非议唐朝的一行和尚;研究书法的,不会遗忘隋唐的智永和尚;(音韵学)三十六字母,是由僧人从西域传来的,举世没有想毁弃它的

学使大人为何偏偏对于此书,看作是毒虫猛兽,而惟恐避之不及呢?”义正词严地捍卫自己的学术立场,而一点也不顾及学政大人的脸面

在生活上,二人都极为俭朴

薪水所余,都用来购书

尤其是李兆洛,对自己要求非常严格,帷帐破了,也不肯换

甚至在遭到小偷的一次洗劫后,遂“身无兼衣”

作为一名正在培育无数英才的书院院长,除了身上穿的,竟然没有多余的衣服可替换,这在“只重衣衫不重人”的现实生活中,我们不禁更会觉得李山长的清廉是多么的难能可贵

李兆洛平时用餐,总喜欢与书院弟子聚在一起,从不开小灶,当今师长能有几人?有时书院仆人不慎,炎炎酷暑中,食物败馁而变味,李兆洛竟一如平时,将馊饭败菜咽下去,而从不责备仆人一声

这些虽是小事,但也最能窥见一个人的大节所在

二、行之有效的教学方法李兆洛在书院以身作则,治院严格有方

当时,很多书院师生偷惰,因循苟且,针对这种情况,李兆洛作出了严格规定:“月课必锁院面试,即刻缴卷

”即在院课生进行的是严格的闭卷考试,考试时间终了,即刻缴卷,而不能再象以前那样不需在院面试答题,只要在规定的天数内在家完卷,或可以找枪手代作,或可以拖延时日

李兆洛对教学工作极端负责,批阅试卷,十分认真细致,哪个第一,哪个第二,总要反反复复几个来回,才会定出最终的名次,得出公正的结果

逢节假日,院长每次返乡探亲访故,总跟书院学生约定归院时间,从来没有误过一分一秒

李兆洛还有一套行之有效的教学方法,能针对院中学子的不同情况,“各就性情所近,分途讲授”

因为各人的爱好兴趣不同,所以李山长对学生的要求并不强求一律,而是强调发展学生的个性,发挥学生的特长,让他们各自研究自己喜欢的东西

李兆洛在暨阳书院执教18年,培养的学子数以千计,众多的门弟子中,如承培元的《说文解字》的研究,宋景昌的天文历算之学,六承如、六严的地理学,都得到了李兆洛的真传,他们都在各自爱好的学术领域中,发挥出自己的天赋,取得了卓越的成就

尤其需要特别指出的是,李兆洛在传授弟子们传统文化知识的同时,也非常注重实践,制作浑天球便是生动的一例

武秀才徐泰心灵手巧,在具体的制作过程中,起了很大的作用,老师只要说出自己的想法,弟子便心领神会

徐泰制作天球模型的方法是这样的:用木头先做成一个胚胎(框架),外面用纸附上,并用猪血使木头架子与附在外面的纸紧紧胶合在一起,再在外面涂上一层蛤蜊壳灰

等到模型干爽后,便去掉里面的木胚,整个外壳显得坚滑轻利,便于旋转了

后来,弟子们各人自运巧思,分别制成铜球、银球,精巧无比,达官贵人纷纷争以重价购买

象李兆洛师生这样重视“形而下”的器的制作,重视实践,在同时的其他书院中,恐怕是很少见的

三、情同手足、义兼父子的师生关系当李兆洛来暨阳执教时,离他老师卢文弨主讲该院已有60年的光阴

李在院中寻觅先师遗踪,看到庭中花木多为先生60年前亲手所植,感慨万千

又听说当年曾有先师亲自手题“辈学斋”(意为师生共同切磋学问之地)一块,透露出尊师重教的文化内涵,但如今却遍寻不得,很觉怅惘

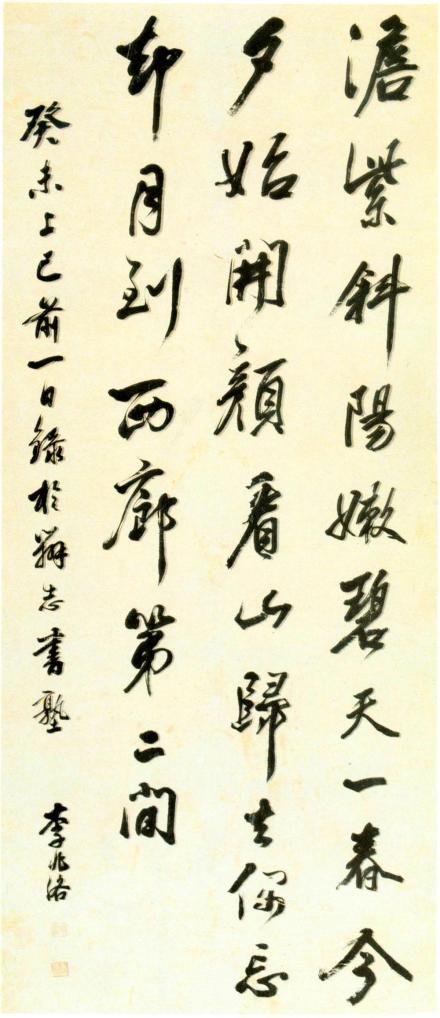

于是,李兆洛重新补写了“辈学斋”匾额,还另题写了一副楹联:“薪木百年余手泽,文章几辈接心传”,决心要继承老师的事业,代代相传

江阴人本就有尊师重教的传统,自首任暨阳院长卢文弨离院后,就在书院的楼上设有他的牌位,按时举行纪念仪式

李兆洛更是不敢怠慢,每逢祭奠之日,就率领院中弟子,恭恭敬敬地行跪拜大礼

李兆洛慧眼识英才,培养贫寒弟子无数

宋景昌,在未入暨阳书院前,以拆字算卦糊口

有一次,书院月考,杨舍(时属江阴,现为张家港市政府所在地)有位姓蔡的“镇董”没有来院应考,宋景昌不知怎么得到了蔡的试卷,就洋洋洒洒写了一篇应试文章

等到公布考试成绩时,蔡某的试卷竟得了个第一

刚好蔡某来院谒见李院长,李就大大夸奖了蔡某一番,蔡某茫然

事后,李院长知道是宋景昌代为捉刀,李是个爱才如命的长者,非但没有责怪宋,反而让宋抛弃旧业,入院深造

所有费用,都由李院长包了下来,“食之教之”,宋景昌几年下来,全得真传,成为名闻遐迩的大数学家,他的多种数学著作如《数书九章札记》等都流传了下来

李兆洛沿袭历代书院的优良传统,恪守职守,遵守孔子的古训,真正做到了“有教无类”,对出身贫寒的读书人尤为关怀,这在宋景昌和缪尚诰、缪仲诰兄弟身上表现得最为明显

缪氏兄弟才学出众,但家境十分贫寒,只能靠“设馆训蒙”,做“孩子王”来谋生

每逢暨阳书院月考,他只能借宿在无主的寺庙内,除一条草席,一条被子外,身无长物

李院长十分同情,立即伸出援手,命他们辞退蒙馆,住进书院,并发给膏火(生活补助),“食之教之”,让他们在书院专心致志地钻研学问

类似缪氏兄弟这样受到书院资助的学子数不胜数

数十年后,缪荃孙主修《江阴县续志》时,提到李兆洛,不禁感慨万分地说:“李先生掌教书院时间最久,造成贫寒之士也最多

难怪今天人们还在念念不忘李先生啊!

”四、李氏弟子卓然有成李兆洛的弟子,日后在学术上有成就的,指不胜屈,下面就江阴籍弟子随举几人

承培元,能写一手好文章,又精于篆刻,对古文字的研究有很深的功力

祁寯藻督学江苏,在学署内重刻徐锴的《说文解字系传》(俗称“小徐本”)时,聘请李兆洛主其事,李则命及门弟子承培元等参与订正、校勘工作,摹写了该书的全部篆字,书成后,承还写有《校甚记》1卷存世

承的学问人品受到当时学人的肯定,如林则徐就很赏识他,特邀入幕,还赠送一联:“许叔重《说文解字》,王伯厚《困学记闻》

”上联夸奖承培元就像撰写《说文解字》的东汉大学者许慎(字叔重)那样精通文字学,下联称赞承培元又如撰写《困学记闻》的南宋大学问家王应麟(字伯厚)那样博学洽闻

承的传世著作很多,《说文引经证例》24卷尤为著名

六承如、六严两人据说是明代方孝孺的后代,在暨阳书院得到李兆洛地理学的真传

李的几部地理学著作的撰写,二六之功居多,如《历代地理志韵编今释》20卷就是与诸同门徐思铠、宋景昌等,积10余年的辛劳才辑成全帙的

李兆洛掌教暨阳书院期间,江阴士子在科举考试中也屡获佳绩:道光十二年(1832),季芝昌,殿试第三名(探花);十六年,夏子龄,会试第一名(会元);十七年,郑经,江南乡试第一名(解元),曹毓英,拔贡得七品小京官

后来,季芝昌、曹毓英先后官至军机大臣

历届乡试中举,每一科也总不少于四五人,而那些在岁、科试中,以经解词赋出众而得选拔贡、监的人数,更常是为常州府八县之首,这在江阴的科举史上是从来没有过的事

李兆洛主讲暨阳书院18年(1823-1840),是暨阳书院最为辉煌的时期

书院师生取得的学术成果,为清代的江阴教育史留下了光彩夺目的一页

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。