量子反常霍尔效应重大突破自1988年开始,就不断有理论物理学家提出各种方案,然而在实验上没有取得任何进展

2006年, 美国斯坦福大学张首晟教授领导的理论组成功地预言了二维拓扑绝缘体中的量子自旋霍尔效应,并于2008年指出了在磁性掺杂的拓扑绝缘体中实现量子反常霍尔效应的新方向

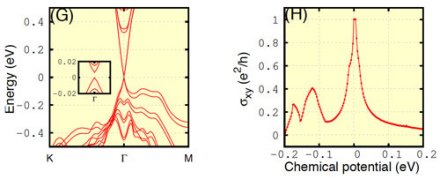

2010年,我国理论物理学家方忠、戴希等与张首晟教授合作,提出磁性掺杂的三维拓扑绝缘体有可能是实现量子化反常霍尔效应的最佳体系

这个方案引起了国际学术界的广泛关注

德国、美国、日本等有多个世界一流的研究组沿着这个思路在实验上寻找量子反常霍尔效应,但一直没有取得突破

介绍薛其坤团队经过近4年的研究,生长测量了1000多个样品

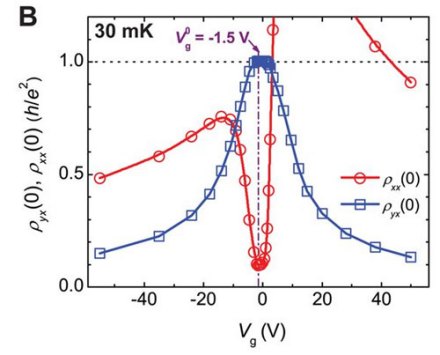

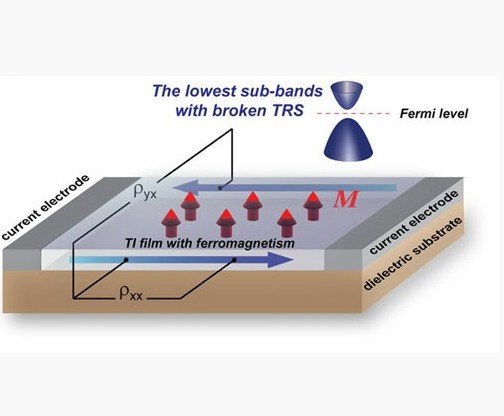

最终,他们利用分子束外延方法,生长出了高质量的Cr掺杂(Bi,Sb)2Te3拓扑绝缘体磁性薄膜,并在极低温输运测量装置上成功观测到了量子反常霍尔效应

意义由清华大学薛其坤院士领衔,清华大学、中科院物理所和斯坦福大学研究人员联合组成的团队在量子反常霍尔效应研究中取得重大突破,他们从实验中首次观测到量子反常霍尔效应,这是中国科学家从实验中独立观测到的一个重要物理现象,也是物理学领域基础研究的一项重要科学发现

中国科学家领衔的团队首次在实验上发现量子反常霍尔效应

这一发现或将对信息技术进步产生重大影响

在美国物理学家霍尔1880年发现反常霍尔效应133年后,终于实现了反常霍尔效应的量子化的观察,这一发现是相关领域的重大突破,也是世界基础研究领域的一项重要科学发现

由于人们有可能利用量子霍尔效应发展新一代低能耗晶体管和电子学器件,这将克服电脑的发热和能量耗散问题,从而有可能推动信息技术的进步

然而,普通量子霍尔效应的产生需要用到非常强的磁场,因此应用起来将非常昂贵和困难

但量子反常霍尔效应的好处在于不需要任何外加磁场,这项研究成果将推动新一代低能耗晶体管和电子学器件的发展,可能加速推进信息技术革命进程

评价实验结果公布后,薛其坤曾应邀去日本作学术报告

作为在世界上和中国科学家研究水平最相近的“老对手”,日本科学家给他发来了邮件,称赞“这是我在过去十年里听到的最好的学术报告,我们真没有想到你们最终发现了这一美妙现象”,“这非常非常令人激动”

另一位美国知名物理学家也向课题组发来邮件:“看到你们的结果,我真感觉有些嫉妒

但回过头想起来,这个工作巨大的难度也确实让我们叹为止

”

美国《科学》杂志的匿名评审则给出了这样的评价:“这篇文章结束了对量子反常霍尔效应多年的探寻,这是一项里程碑式的工作

我祝贺文章作者们在拓扑绝缘体研究中作出的重大突破

”

诺贝尔物理奖得主、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁教授评价其为“诺贝尔奖级的发现”

获菲列兹·伦敦奖日前,菲列兹·伦敦奖评奖委员会宣布,2020年度菲列兹·伦敦奖将授予中国科学院院士、清华大学副校长、北京量子信息科学研究院院长薛其坤,美国阿贡国家实验室的Vinokur博士和德国马普学会固体化学物理研究所的Steglich教授

按照评奖委员会的通知,薛其坤是因为在实验上发现量子反常霍尔效应而斩获这一崇高荣誉的

薛其坤是自1957年该奖设立以来,首个获得这一荣誉的中国科学家,第二个来自亚洲地区的科学家

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。