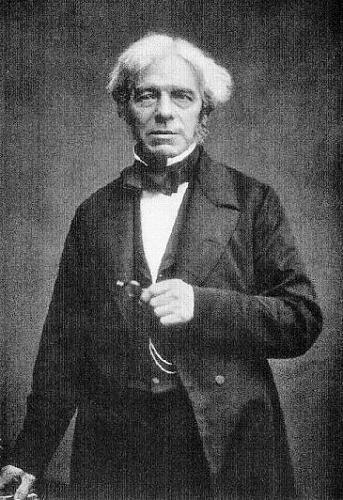

电磁感应发现迈克尔·法拉第是一般被认定为于1831年发现了电磁感应的人,虽然弗朗切斯科·桑特代斯基(Francesco Zantedeschi)在1829年的工作可能对此有所预见

1820年H.C.奥斯特发现电流磁效应后,许多物理学家便试图寻找它的逆效应,提出了磁能否产生电,磁能否对电作用的问题,1822年D.F.J.阿喇戈和A.von洪堡在测量地磁强度时,偶然发现金属对附近磁针的振荡有阻尼作用

1824年,阿喇戈根据这个现象做了铜盘实验,发现转动的铜盘会带动上方自由悬挂的磁针旋转,但磁针的旋转与铜盘不同步,稍滞后

电磁阻尼和电磁驱动是最早发现的电磁感应现象,但由于没有直接表现为感应电流,当时未能予以说明

1831年8月,M.法拉第在软铁环两侧分别绕两个线圈 ,其一为闭合回路,在导线下端附近平行放置一磁针,另一与电池组相连,接开关,形成有电源的闭合回路

实验发现,合上开关,磁针偏转;切断开关,磁针反向偏转,这表明在无电池组的线圈中出现了感应电流

法拉第立即意识到,这是一种非恒定的暂态效应

紧接着他做了几十个实验,把产生感应电流的情形概括为 5 类 :变化的电流 , 变化的磁场,运动的恒定电流,运动的磁铁,在磁场中运动的导体,并把这些现象正式定名为电磁感应

进而,法拉第发现,在相同条件下不同金属导体回路中产生的感应电流与导体的导电能力成正比,他由此认识到,感应电流是由与导体性质无关的感应电动势产生的,即使没有回路没有感应电流,感应电动势依然存在

1862年,英国物理学家麦克斯韦发表了论文“论物理力线”,引出位移电流的概念,指出变化的电场也能产生磁场

1864年,麦克斯韦在论文“电磁场的动力学理论”中,运用场论观点演绎了系统的电磁理论并预见了电磁波的存在

1873年,麦克斯韦在《电磁学通论》一书中全面地总结了19世纪中叶之前库仑、高斯、欧姆、安培、毕奥、萨伐尔、法拉第等人的系列发现和实验结果,通过科学的假设和合理的逻辑思维,第一次完整地建立了电场理论体系,将电场理论用简洁、对称、美观的数学形式表示出来,后来经赫兹等人整理成为经典电动力学主要基础的麦克斯韦方程组

1888年,德国物理学家赫兹用实验验证了电磁波的存在

后来,给出了确定感应电流方向的楞次定律以及描述电磁感应定量规律的法拉第电磁感应定律

并按产生原因的不同,把感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种,前者起源于洛伦兹力,后者起源于变化磁场产生的有旋电场

法拉第定律最初是一条基于观察的实验定律

后来被正式化,其偏导数的限制版本,跟其他的电磁学定律一块被列麦克斯韦方程组的现代亥维赛版本

法拉第电磁感应定律是基于法拉第于1831年所作的实验

这个效应被约瑟夫·亨利大约同时发现,但法拉第的发表时间较早

见·麦克斯韦讨论电动势的原著

于1834年由俄国科学家海因里希·楞次发现的楞次定律,提供了感应电动势的方向,及生成感应电动势的电流方向

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。