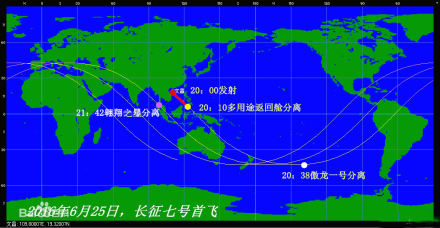

长征七号首飞任务发射入轨2016年6月25日20时00分00秒,中国新一代运载火箭长征七号在海南文昌航天发射场点火,20时00分07秒413毫秒,火箭起飞升空

火箭升空约603秒后,载荷组合体与火箭成功分离,进入近地点200千米、远地点394千米的椭圆轨道,长征七号运载火箭首次发射成功

这是长征系列运载火箭的第230次飞行

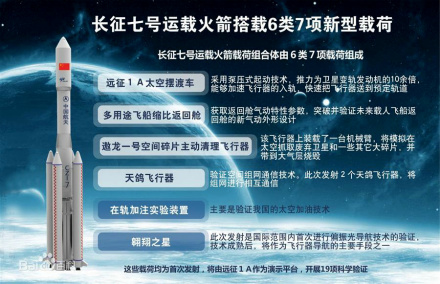

搭载载荷长征七号运载火箭载荷组合体由远征1A上面级、多用途飞船缩比返回舱、遨龙一号空间碎片主动清理飞行器、2个天鸽飞行器、在轨加注实验装置和翱翔之星等6类7项载荷组成

这些载荷均为首次发射,将由远征1A作为演示平台,开展19项科学验证

远征1A上面级:是一种航天器,具有独立自主飞行、多次启动、长时间在轨等特点,由长征七号运载火箭发射进入地球轨道后,能将其他有效载荷从某一轨道送入其他轨道或空间位置

远征1A的主要任务是:验证多次启动、长时间在轨飞行等技术,并作为其它载荷的搭载平台,按程序将遨龙一号、翱翔之星、天鸽飞行器分别“摆渡”到不同的预定轨道,开展相关在轨试验

多用途飞船缩比返回舱(以下简称返回舱):多用途飞船缩比返回舱高约2.3米,最大外径2.6米,总质量约2600千克,采用返回舱加过渡段的两舱构型,外形为全新的倒锥形,由长征七号搭载升空后在轨飞行时间约20小时

试验的主要任务是:获取返回舱飞行气动力和气动热数据,验证可拆卸防热结构设计、新型轻量化金属材料制造等关键技术,并开展黑障通信技术试验,为后续新型载人飞船的论证设计和关键技术攻关奠定基础

2016年6月26日15时41分,多用途飞船缩比返回舱,在东风着陆场西南戈壁区安全着陆

遨龙一号——空间碎片主动清理飞行器:将在前期技术研究和地面试验的基础上,以模拟的空间碎片为目标,验证碎片清除关键技术,任务结束后进行钝化处理

天鸽飞行器:此次搭载2个天鸽飞行器,将开展在轨信息中继技术试验,也可以作为信息中转站,进行天地信息传输

天源一号在轨加注实验装置:其作用类似于“空中加油机”,用于在空间轨道上为卫星、空间站等航天器进行气、液补给,延长航天器的工作寿命

在轨加注实验装置与远征1A上面级不分离,试验任务结束后再入大气层烧毁

“天源一号”卫星在轨加注实验载荷,成功完成微重力条件下流体管理与加注、高精度推进剂测量等9项在轨试验

北京航天飞行控制中心收到的遥测与数传数据表明,在轨加注试验取得成功

翱翔之星立方星:采用标准立方星理念设计,是由西北工业大学研究生及青年教师参与研制的世界首颗12U立方星,质量33千克,在轨工作寿命1年,将开展地球重力场测量、空间抗辐射实验以及自然偏振光导航技术验证等一系列创新实验

返回舱返回2016年6月26日15时04分许,长征七号搭载的上面级和返回舱组合体在飞行第13圈后,远征1A上面级开始第三次点火返回制动,返回舱与上面级进入预定的返回轨道

随后,上面级调整姿态使返回舱呈现与水平面约50多度的返回姿态

15时17分许,在距地面约170千米的太空中返回舱与上面级与分离

级返分离后,上面级按预设程序开始第四次点火轨道制动,抬升至安全运行轨道

随后,着陆场系统的测控设备开始对返回舱实施测控跟踪,在经历再入大气层、通过黑障等阶段后,在距地面20多千米高空,返回舱打开稳定伞并稳定姿态

紧接着,返回舱脱掉稳定伞,弹出伞舱盖,打开了减速伞,主降落伞在减速伞的拖拉下成功打开

15点41分,返回舱成功着陆在内蒙古巴丹吉林沙漠腹地的东风着陆场西南戈壁区

2021年8月16日,执行天舟三号飞行任务的长征七号遥四运载火箭已完成出厂前所有研制工作,安全运抵文昌航天发射场

长征七号遥四运载火箭将与先期已运抵的天舟三号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作

2022年1月22日消息,2022年,三型火箭实施6次载人航天发射,长征七号已经完成总装

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。