长征七号技术创新新动力——火箭更“环保”

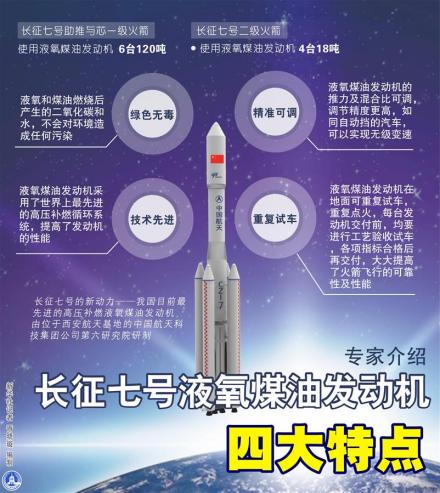

长征七号运载火箭是采用全液氧煤油的“绿色”火箭,液氧和煤油燃烧后生产二氧化碳和水,不会对环境造成污染

新的动力系统更加顺应国际潮流,火箭安全性高,发射场保障容易

长征七号火箭研制应用了96项新技术,其中重大关键技术12项,新技术比例超过70%

新布局——可靠性大幅提升

长征七号采用中国具有自主知识产权的两种新型液氧煤油发动机,较常规推进剂比冲提高20%,推力提高50%,平均成本仅为常规推进剂的十分之一

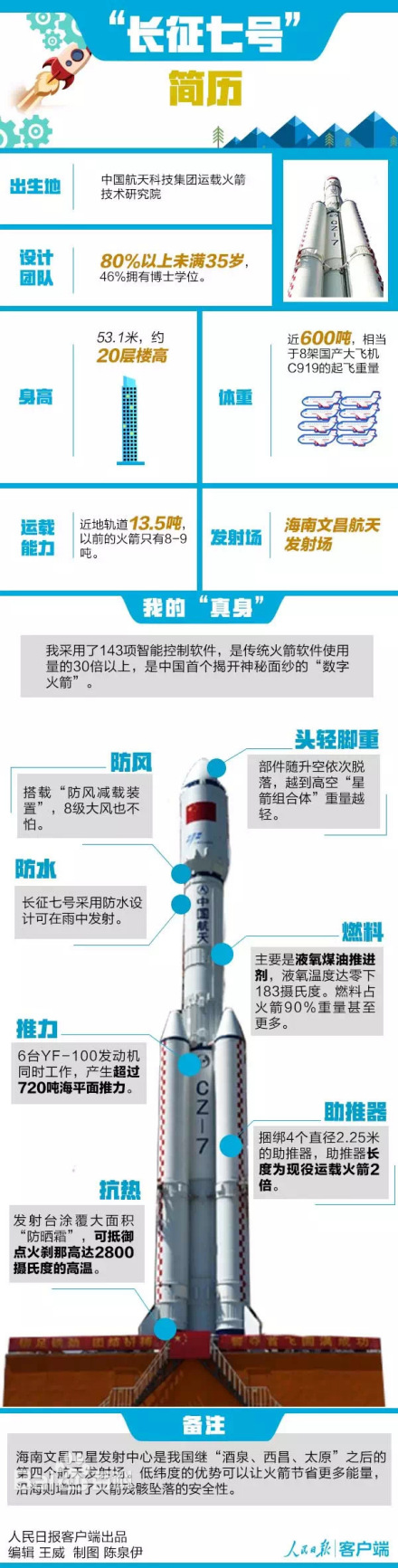

长征七号运载火箭的外形和中国已有火箭体型差别不大,但为储存更多燃料,提供更强动力,其助推器长约27米,接近现役火箭助推器的2倍,而这种改变需要对火箭助推器进行全新设计

传统火箭固定助推器需要两个捆绑点,而长征七号运载火箭又增加了一个捆绑点,相比现役火箭静定的捆绑方案,长征七号运载火箭载荷、捆绑装置等设计难度加大,可靠性大幅提升

长征七号遥三火箭优化箭上贮箱增压设计

结合前两次飞行试验结果分析,在不影响正常使用的情况下,助推器减少了一个贮箱增压气瓶,并将各模块贮箱增压压力控制带进行了优化,提升了增压气体的利用率

新环境——火箭适应性更强

长征七号运载火箭是在海南文昌新发射场发射的第一枚火箭,通过一系列技术创新克服了新型动力系统,以及多发动机并联导致的箭上和地面严酷的力、热环境;克服了海南发射场高温、高湿、盐雾、浅层风及雷电等自然环境条件带来的新挑战

同时,在设计上始终坚持“短期载货,长期载人;多种构型、全面覆盖”的原则,不仅可在海南发射,未来也可在酒泉、西昌、太原等内陆发射场发射,运载能力覆盖大多数主流卫星所需的运载能力,面向主流卫星市场,适应面更宽

型谱上,长征七号在火箭后续衍生构型更具多样性和灵活性,适应面更广

新结构——第一枚全数字火箭

长征七号运载火箭采用了三维设计/制造技术,打通了从设计到制造的全三维流程(全三维协同、全三维设计、全三维制造、数字仿真试验、数字化发射服务),是中国首枚“数字化”火箭,标志着中国运载火箭迈入了全生命周期数字化的大门

同时,火箭采用了整体锻环机加成型叉形环、贮箱壁板网格平板机械铣及滚弯成型等新工艺,将进一步促进“中国制造2025”国家战略落地实施

长征七号遥三火箭将火箭助推和一级尾端、一级后过渡段由复合涂层改为普通涂层

改进后,简化了施工工艺,缩短了生产周期

以一级后过渡段为例,改进后生产周期由原来的18天左右缩短到13天,为后续批量生产奠定基础

新体制——火箭更可靠

长征七号运载火箭是按照载人航天标准设计的火箭,控制系统和增压系统实现了冗余,其中控制系统采用三条1553B总线控制,基于三总线网络实现全箭信息综合、飞行控制;实现了遥、外测一体化设计,采用天基测控实现重要数据中继传输,设计可靠性更高

未来成熟后将成为新一代载人火箭,用于发射新一代载人飞船

新测发——火箭发射更简便

火箭在发射场进行的垂直总装、垂直测试、垂直转场,被称为“三垂模式”

现役火箭中采用的“三垂模式”,其箭地连接工作在技术区和发射区要进行两次,而长征七号运载火箭采用的“新三垂模式”,仅一次对接就可以完成工作,状态的一致性更好,且前端地面测发控设备在技术区进行了充分测试,转至发射区以后出现故障的概率更低,有效提高了发射可靠性,同时也避免了火箭转场后遇到恶劣天气再返回技术区的情况发生

长征七号遥三火箭通过简化、优化箭上测量系统设计

删减了用于研究性的测量参数,箭上测点数量约减少三分之一,测量系统单机数量减少近一半,不仅节省了成本,也有助于提升部分关键参数的采样精度

另外,长征七号遥三火箭采用了高码率Ka频段基测量系统,与长征七号遥二运载火箭采用的S频段测量系统相比,传输码速率提高了20余倍,实现了火箭飞行遥测全程无盲区

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。