苏联文学发展20年代后期,苏联国内新的形势和社会生活促使文学相应地发生了重大的变化

各民族的文学创作从艺术的抽象的象征手法过渡到具体的富有社会意义的人物性格的塑造,从对旧世界的无情揭露过渡到对与新的生活现象错综复杂地交织在一起的旧世界的遗产进行客观的分析批判

从20年代中期起,在许多民族的文学中开始出现了创作大型散文作品长篇小说的热潮

在一些缺乏散文创作传统的民族中,也开始了特写、中短篇和长篇小说的创作活动

由于各民族的社会历史过程和社会生活状况不尽相同,它们的散文创作也各有比较集中的特定的主题 ,如俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚等民族的作家比较集中地描写革命前旧民主主义知识分子的思想进化和精神上的重新武装;中亚细亚、高加索和北高加索、伏尔加河流域等地区各民族的散文作家在有数十种之多的题材的作品中特别尖锐地提出了妇女精神上解放的问题;俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、亚美尼亚等民族的散文作品比较注意土地所有权的问题;在格鲁吉亚文学中许多有关家庭问题的作品中表现了同新生活格格不入的地主阶级代表人物的精神空虚;也有些民族的小说探讨了深刻的道德哲理问题等等

在各民族以互不相同的生活素材为基础的散文作品中创造了苏维埃多民族文学的最主要的传统之一:真实地表现革命人民的斗争和革命中产生的新人,如法捷耶夫的《毁灭》、革拉特科夫的《水泥》、戈洛夫科的《布里扬》、乔尔内的《土地》、伊勃拉吉莫夫的《深根》等

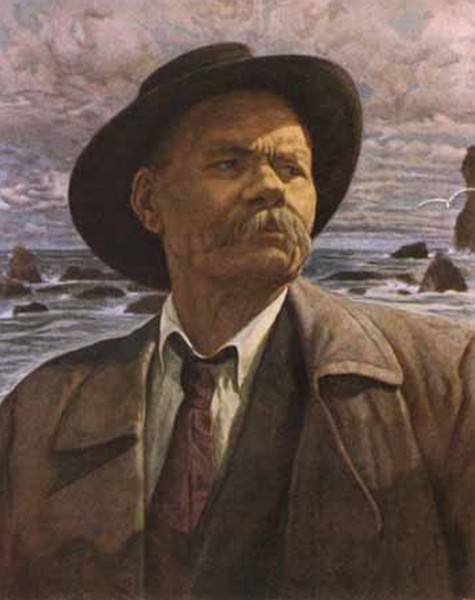

在同一时期,还出现了一批长篇历史小说和史诗式的长篇小说,其中有些以沙俄时代的社会历史为题材,如福尔什、恰佩金、特尼扬诺夫、洛尔德基帕尼泽、比亚杜利亚等人的作品;有的描写十月革命和国内战争的艰苦复杂的斗争,如肖洛霍夫开始写作的《静静的顿河》、阿·托尔斯泰的三部曲《苦难的历程》头两部、雅库布·柯拉斯的三部曲《在十字路口》等,其中特别具有重大意义的是高尔基的长篇小说:自传体三部曲、《阿尔塔莫诺夫家的事业》、《克里姆·萨姆金的一生》

这些皇皇巨著都以历史主义的观点和各不相同的特色真实地反映了各个时代的社会生活和人民的斗争

20年代的戏剧创作表现的主题是理解了革命真理而成为革命者的人们的高尚的道德思想,如符·伊凡诺夫的《铁甲列车14-69》、特列尼约夫的《柳波芙·雅罗瓦娅》以及弗·基尔尚、米·库利什、伊·米基琴科、贾巴尔雷、哈·哈姆扎等人的剧本

这些剧本标志着多民族的苏维埃戏剧走上了新的阶段

历史性史诗的因素在诗歌中也兴盛起来,其中最著名的如马雅可夫斯基的长诗《列宁》和《好!》

此外,以情节性和抒情性结构为独特风格的长篇史诗也层出不穷,如俄罗斯诗人巴格里茨基、阿谢耶夫、叶赛宁、谢尔文斯基等;白俄罗斯诗人扬卡·库帕拉、雅库布·柯拉斯等;哈萨克诗人萨·谢夫林、伊·占苏古罗夫等

描写人民和革命的抒情诗的创作也大为活跃

与此同时,各民族的风格各不相同的讽刺作品中非常流行的主题是嘲笑旧的资产阶级世界,批判社会生活和人们意识中旧时代的残余,反对小市民习气、腐化堕落、官僚主义等等的坏风气,如马雅可夫斯基、阿·法依科、康·克拉皮瓦、德·杰米尔契扬等的诗歌;左琴科、伊里夫和彼得罗夫、奥·维什尼亚等的讽刺小说等

而在东方,西伯利亚、高加索、伏尔加河流域地区各民族的特写和小说中,批判旧的生活方式、抨击反人道的道德传统和破除宗教迷信等成为主要的题材之一

十月革命至30年代初期苏联文学界的思想斗争 从十月革命到20年代多民族的苏维埃文学的形成时期,文学创作蓬勃发展,文艺思想非常活跃,同时艺术观点很不一致,思想斗争也很激烈

这首先表现在形形色色的文学流派的兴起和各种文学团体与集团的产生

这些流派和集团纷纷发表宣言和纲领,提出各种不同的文学主张;而且在各流派和集团内部,也有意见分歧,因此引起了持续不断的激烈的争论,其中有许多争论涉及创作和理论上的一些重要问题,对于探索苏维埃文学的发展道路起了一定的积极作用

同时,这些争论也常常代表了不同的社会阶层的利益,表现了知识界在政治和思想上的某些分化,在一定程度上是当时苏联国内阶级斗争的反映

在当时的文学流派和集团中,有些是以不关心政治和思想而强调所谓“独立”、“自由”的艺术为宗旨的,如俄罗斯的意象派、谢拉皮翁兄弟,乌克兰的新古典主义派、无产阶级自由学院派,格鲁吉亚的学院派,亚美尼亚的亚美尼亚文学社等

有些集团,如乌兹别克的恰加塔依座谈会、哈萨克的阿尔卡小组等,它们宣扬非政治倾向的美学观,歌颂本民族过去时代的“伟大”,推崇古代语言和诗的形式的“纯美”

这些流派和集团的某些观点常常被一些民族主义分子所利用

还有些集团是表现了“左”的艺术观和形式主义的艺术“革新”的,那就是未来派和构成主义的各派组织

这主要在俄罗斯,同时在乌克兰、亚美尼亚、鞑靼等民族文学中也有它的分支派别和组织

在苏维埃文学形成时期起了重大影响的文学团体是:十月革命初期和内战时期的无产阶级文化协会,20年代前期的“岗位”派,也称为前期“拉普”派;20年代后期的俄罗斯无产阶级作家联合会( 拉普 )

此外 ,还有农民作家协会、青年作家协会等组织

党在领导文艺工作方面进行了大量的政治、思想工作

这表现在列宁的一些言论、党的历次代表大会和代表会议的决议和关于宣传鼓动、报刊、出版工作的决议中

30年代前期多民族的苏维埃文学的形成 到30年代前期,正是工业化蓬勃发展和实行农业社会主义改造的时期,文学也进入了新的历史阶段

这个时期,各民族的文学一方面继续保持和发扬各自的民族传统和艺术特色,另一方面它们相互之间的共同性的特征越来越显著,前述几种不同类型民族的文学之间在思想上和艺术上原有的差异渐渐减少,而变得越来越接近和相类似

各民族文学之间的互相联系更加密切,如各民族的作家相互之间的来往、各民族文学作品相互的翻译介绍等

民族文学的作家队伍也发生巨大的变化,他们大多数逐渐克服了自己原有的弱点和错误,积极地投身到苏维埃文学创作活动中去,其中有些作家还在艺术上有所革新创造

至于那些所谓“同路人”作家,也有很大变化,他们在思想上和艺术上取得了新的进展,成为苏维埃作家队伍中的重要力量

1934年4月举行的苏联第一次作家代表大会是多民族的苏维埃文学发展史上的一个划时代的标志

从30年代初到大会召开前夕,苏联文学界对文学创作和理论上的一些基本问题进行了广泛而深入的讨论,在大会上则对多民族的苏维埃文学发展的方向和道路取得了基本上一致的认识

因此,苏联文艺学界一般认为,到30年代中期,正如高尔基在这次作家代表大会上致开幕词时说的那样,“我们所有民族的各个种族的文学成为统一的整体出现了”

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。