复旦大学信息科学与工程学院系所介绍电子工程系 电子工程系始建于1960年,重建于1982年,现属于信息科学与工程学院

科研、教学力量雄厚,拥有中国工程院院士王威琪以及汪源源、胡波、张建秋、王斌、李翔(杰青)、他得安(杰青)、邬小玫、顾晓东、陈炜等一批优秀中青年学科带头人和学术骨干

学科研究富有特色,电路与系统、生物医学工程分别为国家重点学科和上海市重点学科,都具有硕士点、博士点及博士后流动站

现设有复旦大学生物医学工程研究所、复旦大学生物医学工程中心和数字技术研究中心及电子学教学实验中心

电子工程系学科研究方向广泛,其中医学超声工程等研究方向处于国内领先地位,有一定国际影响;图像与智能信息处理、数字系统理论与通信技术、人工智能和神经网络、心脏起搏与电生理、医学信号处理、复杂网络理论与应用等研究方向有较大国内影响

多年来,承担了大量国家重点攻关项目、国家自然科学基金项目、部委省市级科研项目,均取得优秀成果

电子工程系注重培养研究生、本科生坚实数理基础、开拓进取创新意识、较强的动手能力和独立工作能力

电工系历届学生参加全国大学生“挑战杯”竞赛,全国研究生电子设计竞赛,均连续获得优异成绩

参加全国大学生电子设计竞赛年年获奖,2004年一举夺冠,捧INTEL杯

光科学与工程系复旦大学是我国最早开展光学与激光科学技术的高校之一

光科学与工程系的前身是1952年由我国著名光学专家周同庆教授创办的固体发光与光谱实验室,在此基础上,1953年正式成立了光学教研组

1953年成功研制了第一只国产X光管,1963年研制成功国内高校第一台氦氖激光器

1970年成立光学系和光学工厂,此后更名为激光物理研究室

1984年设立“光学”博士点,1988年起被列为国家重点学科

1992年,光学博士点接受国家教委评估,位列全国高校第一名

2000年激光物理研究室并入信息科学与工程学院,成立光科学与工程系

2003年设立光学工程硕士点,2011年设立光学工程博士点

研究基地还有“复旦大学上海超精密光学制造工程技术研究中心”以及“微纳光子结构教育部重点实验室”

复旦大学光学与光学工程学科的发展紧跟国际科学前沿并积极面向国家产业和国防发展的需求,目前的研究集中在以下四个研究方向:光学工程、光信息科学与技术、新型光伏器件与材料和光生物医学

光源与照明工程系复旦大学光源与照明工程系暨电光源研究所是我国从事这一领域教学和科研的专门机构,同时,又是中国照明电器协会的人才培训中心

我系与国内外学术界有着广泛的联系和交流,被公认为我国光源与照明领域的权威研究单位之一

1978年为了适应我国电光源事业的发展,经国家教育部批准正式成立了复旦大学电光源研究所

进行气体放电、光源化学、光源电器、照明设计和光源测试等研究,同时建立了中试车间,开始较大规模的电光源研制工作

先后成功研制了大功率水冷电极超高压氙灯、电影外景摄影镝钬灯等十多类新光源,成功研制复合式大型自动分布光度计、紫外辐照度计、核爆炸亮度仪等测试设备

特别是紧凑型荧光灯研究工作的开展,标志着中国电光源科技水平的第二次重大突破-----即从直管型到紧凑型荧光灯的飞跃

随着我国电光源产业对人才的迫切需求,1984年经国家教育部批准,建立了“光源与照明工程系”,设立特色专业“光源与照明”,使原电光源研究所成为教学、科研一体化的机构,同时光源系又被批准为中国照明电器协会人才培训中心

光源与照明工程系充分发挥高校的综合优势,形成教学、研究、开发、推广一体化的研究机制,在国内外学术界和产业界享有盛誉

2009年1月,光源与照明工程系并入信息科学与工程学院

2009年光源与照明工程系获教育部批准筹建先进照明技术教育部工程研究中心,2013年12月通过教育部验收

中心将加强先进照明相关技术产品的自主研发和产业化,提升我国照明产品的原始创新能力和核心竞争力,努力实现电光源技术水平的第三次飞跃

通信科学与工程系 通信科学与工程系(简称通信系)始建于2000年,目前有33名教职员工,其中教授11人,副教授18人,讲师2人

有中国科学院与中国工程院院士2人,“万人计划”教授1人,国家杰出青年科学基金获得者2人

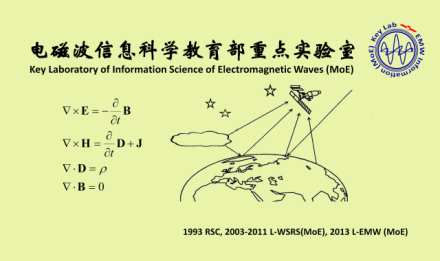

目前,通信系包括4个学科分支:无线与移动通信、数据通信和网络、毫米波与可见光通信、电磁场与微波技术,开设通信工程本科专业,通信与信息系统、电磁场与微波技术两个研究生专业,电磁场与微波技术博士专业,拥有电磁波信息科学教育部重点实验室 、国家高性能计算中心(上海)、复旦-Intel多媒体通信技术中心等先进研究中心和实验室

根据国家战略需要,我系将理论研究与实践相结合,在国家重大工程如探月工程、雷达卫星等发挥重要作用,获得了教育部自然科学一等奖、上海市科技功臣奖、IEEE遥感学会杰出成就奖、青年成就奖等国内外奖励

微纳系统中心微纳系统中心成立于2013年,是复旦大学围绕国家在微纳电子领域的中长期发展规划 以及“后摩尔时代”国际微纳电子发展前沿,依托学校“专用集成电路与系统国家重点实验室”重大创新平台,以高层次引进人才为核心组建的

中心建设有700平米的大型千级洁净实验室,拥有大型精密器件加工制备设备110余套

中心支撑了多个国家级、省部级平台建设:2013年,“国家新农村发展 研究院”经科技部、教育部批准建设成立并授牌;2016年,获批建立“上海智能电子与系 统研究院”,领导协同上海电子科学与技术高峰学科建设;2017年,“上海重要产品追溯工程技术研究中心”获批建设

中心紧密围绕“新型低维电子材料与器件”、“柔性电子电路”、“智能电子系统” 和“先进微纳工艺技术”,面向半导体芯片、智慧医疗与健康、智联网络、新能源等战略 领域的国家重大需求开展产学研一体化的研究

承担了多项国家级和省部级重大科研项 目,在《Science》等国际顶级期刊上发表了大量高质量学术论文,一系列科研成果成功转 化,研究成果多次被东方卫视、科技日报、光明日报等媒体广泛关注报道

生物医学工程中心复旦大学生物医学工程研究始于1972年,是国内起步最早的单位之一

方祖祥教授1972年开始心脏起搏器研制,王威琪院士1975年开始电磁血液流量计研制,赵梓光教授1976年研制了20阵元B超、王威琪院士研制了60阵元B超,这些都是中国生物医学工程历史上的开创性工作

王威琪院士获国家科技进步二等奖及世界医学超声联合会和美国超声医学会共同颁发的超声医学Pioneer奖、方祖祥教授获第14届日内瓦国际发明博览会铜奖和1987年南斯拉夫萨格拉布国际发明金奖

近5年来,生物医学工程中心获得教育部科技进步二等奖、上海市自然科学二等奖及三等奖、工博会高校展区特等奖及一等奖、日内瓦国际发明博览会金奖及银奖及上海市优秀发明选拔赛金奖等20多项

专用集成电路与系统国家重点实验室复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室(ASIC国家重点实验室)于1992年由国家计委批准建立,是我国唯一的专门从事集成电路设计研究的国家重点实验室

1995年9月实验室通过国家验收,2002年和2007年,分别通过了科技部的评估

实验室依托复旦大学微电子学与固体电子学、电路与系统两个国家重点学科,所属一级学科电子科学与技术也被列入全国重点学科,设有博士点、硕士点,以及博士后流动站

实验室的总体定位是:以微电子、集成电路计算机辅助设计和电路系统理论方法为基础,发挥多学科综合和交叉优势,面向微纳电子领域国际发展主流及国家战略需求,围绕集成电路这一关系到我国国民经济和社会发展等重大关键问题,开展专用集成电路设计方法与系统集成技术的创新研究

目标是解决电路、系统集成以及与设计相关的器件工艺中的前沿理论问题和关键技术难点,开发具有自主知识产权的、用于先进电子系统的芯片技术;培养一大批适应新世纪集成电路发展需求的高层次人才;面向国际国内、坚持开放,为提升我国集成电路设计总体水平作出应有贡献,成为我国集成电路设计研究、产业发展以及高层次人才培养的最重要基地之一

实验室根据国家战略目标和国际集成电路SoC技术的发展趋势,针对超深亚微米、纳米、超高速、超低功耗、数模混合集成电路的设计理论、方法和技术的前沿问题,将研究方向凝练为:集成电路系统级芯片(SoC)设计、集成电路计算机辅助设计、超深亚微米/纳米器件与制造、微电子机械系统

电磁波信息科学教育部重点实验室 电磁波信息科学教育部重点实验室,组合了复旦大学在该信息新领域的6G-PI的基本队伍力量

主要研究方向是空间遥感、空间通信及信息智能计算与处理,横跨复旦大学信息科学与工程学院、计算机学院、数学学院的多学科交叉创新科研平台,其主体前身是创建于2003年的波散射与遥感信息教育部重点实验室

实验室立旨站在现代电磁波信息科学与技术发展的前沿,包括了电子信息技术、空间与地球遥感技术、计算机智能处理技术、无线通信与卫星导航定位技术、国防科学技术等,从光一红外一太赫兹一毫米波一微波一高频波,到电磁波广泛频谱的电子科学技术及其信息获取与处理新理论新方法新技术,涵盖电磁波传输、观测感知、通信等各类高科技的基础科学

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。