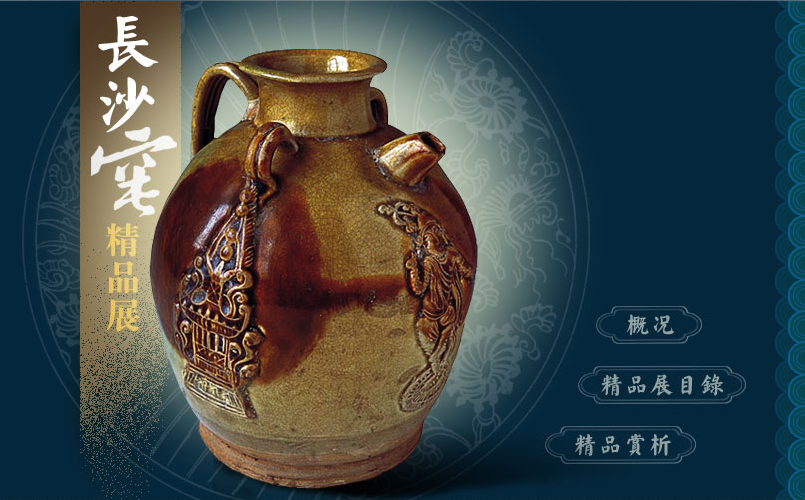

湖南博物院主题馆藏长沙窑精品展长沙窑即《全唐诗》中李群玉“石渚”诗中的石渚窑

为唐代著名瓷窑,窑址位于长沙市望城县铜官镇石渚湖一带,故又俗称铜官窑

窑址于1956年调查发现,1978年曾经进行过试掘,1983、1999年湖南省博物馆、湖南省考古研究所、长沙市文物考古研究所先后两次对其进行了较大面积的考古发掘,出土比较完整的瓷器近万件

长沙窑大致兴起于“安史之乱”以后,至中晚唐发展到鼎盛时期,衰败于五代

据不完全统计,国内有江苏、浙江、广东、广西、河南、河北、湖南、湖北等12个省、国外有朝鲜、日本、印度尼西亚、伊朗和沙特阿拉伯等13个国家出土有长沙窑瓷器

特别是“黑石号”沉船上五万余件长沙窑的惊世发现,说明该窑既烧制当地人们普遍使用的日常用瓷、又是唐代生产外销瓷的重要窑口之一

齐白石艺术精品展齐白石,原名纯芝,号渭青,后改名璜,号白石、木居士等,男,1864年生,湖南人

中央美术学院教授

少时学雕花木工

1888年始学画

并任龙守山诗社社长

1902年起7年间“五出五归”出游于陕西、北京、江西、广东、广西

1917年二次入京

1919年定居北京,开始变法

1926至1936年应聘任教于国立北平艺术专门学校

1937年自加两岁

1946年赴南京、上海举办个展,并应聘任北平艺专名誉教授

1949年当选中国文联委员、中华全国美术工作者协会委员

1952年被聘为中央美术学院名誉教授、中国美术家协会主席、中央文史馆研究馆员、北京中国画研究会主席、北京中国画院名誉院长

1953年中央文化部授予“人民艺术家”称号

1955年德国艺术科学院授予“通讯院士”荣誉状

1963年被世界和平理事会推举为世界文化名人之一,同年于中国美术馆举办世界文化名人—齐白石诞生100周年纪念展览会

1983年于中国美术馆举办纪念齐白石诞辰120年周年作品展览

出版有《齐白石作品选集》、《齐白石山水画选》等画册多种

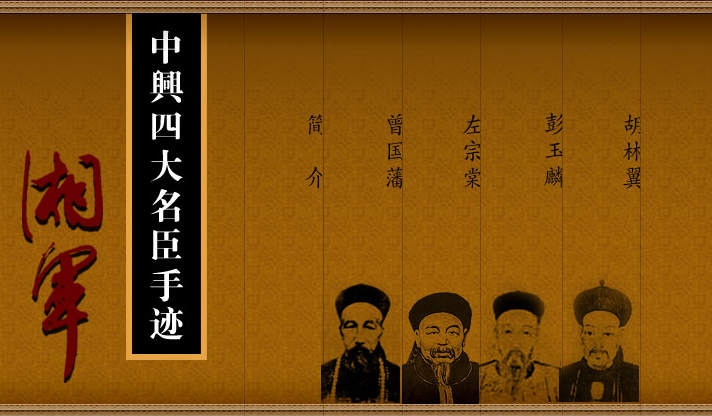

湘军中兴四大名臣手迹湘军是晚清时对湖南地方地主武装的统称

曾国藩是湘军的创始者,他将湖南各地团练整合成湘军,形成了“书生”加“山农”独特的体制,最终消灭了太平天国政权

湘军的领军人物绝大部分皆饱读诗书,浸润理学,很大一部分还身负清朝科举功名,受湖湘文化“经世致用”思想影响,挥笔从戎,建不世之奇功,使晚清一度出现了“中兴”的局面

湖南博物院历来重视与湖湘文化有关的实物与文献的征集与保护,使之成为湖南历史特别是近现代历史的重要见证,湘军及其领军人物的实物与手迹在我馆收藏库中遂蔚为大观

为此,我们推出主题收藏——《湘军人物手迹》,分 “晚清中兴四大名臣”、“晚清中兴名将”、“湘军中的著名幕僚”等三大专题,展示曾国藩、胡林翼、左宗棠、彭玉麟等的手迹及释读

墨朱流韵——楚汉漆器之美湖南地区出土楚汉时期的漆器数以千计,仅马王堆三座汉墓出土漆器就有500多件

漆器造型可大可小,可方可圆,既有日常生活娱乐用品,也有丧葬用具

漆匠们因材施纹,利用挥洒自如的毛笔和油彩使各种纹样自由施展,利用红漆和黑漆最耐久、对比最鲜明、色调最典雅的特性,描绘出琳琅满目、浪漫飞动的漆器纹饰

这种漆绘艺术中红、黑二色为基调的色彩主题,使楚漆器具有惊彩鲜艳的视觉较果

在斑斓纹饰铺陈的背后,却是楚汉漆器历史的凝结,是一个逝去时代的不朽精魂

何绍基书法艺术展何绍基系湖南道县(当时称道州)人,字子贞,号东洲,晚号蝯叟,生于1799年,卒于1873年

清道光十六年(1836年)进士,官至四川学政

其博学多才,著述颇丰,是中国书法史上取得非凡成就的一代宗师

他由帖学入门,从北碑中获取养分及创作灵感;他最具特色的行草书多参有篆意,完全得益于北碑;他富于创意的篆书和隶书为碑学书法注入了新的活力;他最终将草书、隶书、篆书、行书融为一体,字体浑厚雄重,独创一格,颇具成就,在晚清书坛上光彩夺目

湖南博物院现藏有何绍基书法作品近300件

在这些作品中,既有楷书、行书、草书、篆书、隶书等各种书体,又有各个时期、不同风格的作品

而且,立轴、横幅、对联、屏条、手卷、册页等各种形式俱全;其中不少作品还是现存世何绍基作品中极少有的,尤其他的绘画作品更是尤为珍贵

这些作品从不同角度全面系统地展示了何绍基的书法风貌和艺术成就

湖南博物院从馆藏何绍基的作品中遴选出100件(套)作专题展览,即“何绍基书法艺术展”

其中许多作品都是何氏的精品代表作,极具观赏性

该展先后赴日本东京、台北等地展出,产生了轰动效应

展出其间,参观的人员络绎不绝,观众普遍认为此展览的艺术水准极高

何绍基书法艺术展特从该展览的100件(套)何绍基作品中精选了一部分,以飨观众

异彩奇葩——馆藏湘绣文物珍品展湘绣将中国传统的绘画、刺绣、诗词、书法、金石等各种艺术融为一体,形成了以中国画为基础,运用七十多种针法和一百多种不同颜色的绣线来渲染刻画表达对象形质特点的一种刺绣模式

经此模式刺绣出来的绣品形象生动逼真、色彩鲜明、质感强烈、形神兼备、风格豪放,享誉海内外,并有“绣花花生香,绣鸟能听声,绣虎能奔跑,绣人能传神”的盛名,在中国刺绣史及手工技艺史上大放异彩,成为丰富中国乃至世界刺绣工艺的一朵奇葩

异彩奇葩——馆藏湘绣文物珍品展从湖南博物院馆藏湘绣文物中挑选出一批具有观赏价值和珍藏价值的湘绣画稿及绣品珍品,这些选品中既有出自杨世焯、杨佩珍等名家之手的绝世珍品,也有奠定了湘绣发展基础的早期绣坊的画稿、绣品等,供观者鉴赏

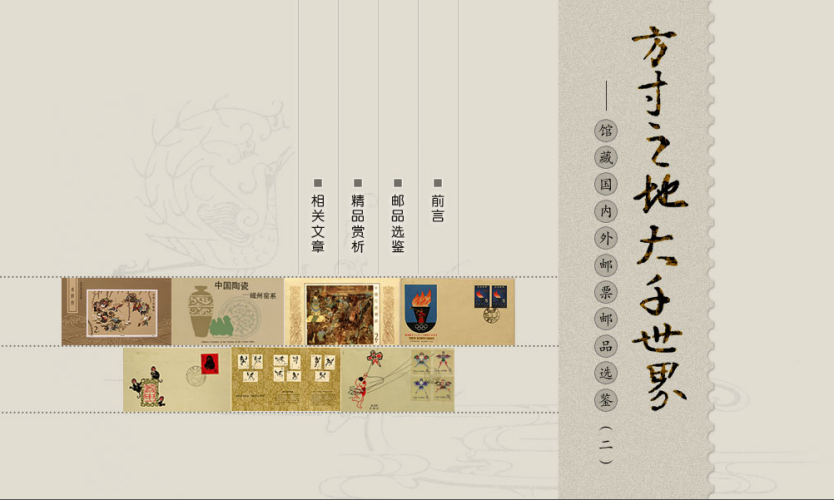

方寸之间 大千世界——馆藏国内外邮票邮品选鉴(二)自从1840年世界上第一枚邮票“黑便士”在英国诞生以来,全球到目前为止发行了40多万种邮票,这些都是内容十分丰富而又珍贵的历史资料

在人类社会历史发展的长河中,凡是政治、经济、科学、文化和军事的重大事件,在邮票上都有反映,所以人们把邮票形象地称为“连绵不断的历史记录”和“微型博物馆”

湖南博物院多年来坚持特色收藏的路线,收集了一批珍贵的邮票邮品

针笔线墨绘乾坤——馆藏苗族刺绣文物珍品展(一)少数民族文化从其物化形式来看,最色彩斑斓的又要数其刺绣了

在彰显族群文化特性的体系中,苗族刺绣是值得研究的重要内容之一

湖南苗族起源于黄帝时期的“九黎”、尧舜时期的“三苗”

三苗在“左洞庭,右彭蠡”的长江中下游地区被禹击败后,一部分苗族先民沿着沅江,经五溪进入湘西地区,在此地逐步形成了独特、神秘而又迷人的苗族文化

苗绣不同于湘绣、蜀绣、苏绣,它以其浓厚的民族风格,美观而夸张的构图,丰富的色彩而闻名于世

苗族刺绣,被誉为代表了中国少数民族刺绣的最高水平,是苗族服饰主要的装饰手段,是苗族女性文化的代表

苗族刺绣的题材丰富,主要有龙、鸟、鱼、铜鼓、花卉、蝴蝶等,也不乏反映苗族历史的画面

苗族刺绣技法以奇出彩,主要有12类,即平绣、挑花、堆绣、锁绣、贴布绣、打籽绣、破线绣、钉线绣、绉绣、辫绣、缠绣、马尾绣、锡绣、蚕丝绣等

这些技法中又分若干的针法,如锁绣就有双针锁和单针锁,破线绣有破粗线和破细线等

我馆经过数十年、数代人的积累,珍藏了一批反映湖湘大地苗族技艺文化的刺绣精品

针笔线墨绘乾坤——馆藏苗族刺绣文物珍品展(一)选取了湖南博物院馆藏的湖南苗族刺绣文物珍品

血腥的白条——馆藏日本侵华期间发行的军用手票日本军票,即军用手票的简称,最初叫做军用切符,是日本政府为进行对外战争而发行,由日军在所占领地区为征发军用物资而强制流通使用的一种代用货币

军票首先在中日甲午战争和日俄战争中使用,此后凡是出国作战,日军均在所占领的地区强行使用军票

在侵华战争中日本政府在中国大陆所发行的军票有以下几个特点:一是券种繁多,一共是7种票号、24个券种

二是军票发行数额也特别巨大,总金额高达7.0973亿日元,加上日军在华南包括香港发行的军票及代用券,数额更是惊人

三是没有任何金银储备支撑,离开日军的血腥统治,完全是一张废纸

四是军票完全是日本政府行为,是日本军国主义企图依靠军事力量推行政治经济扩张,以军票为手段建立日元为中心的战时区域性金融体系,达到建立“大东亚共荣圈”的目的

日本军票使用 50 年,其历史就是一部近代以来日本军国主义的对外侵略史,是其对外进行侵略、掠夺当地资源和民众财富的铁的证据

湖南博物院自成立之日起即注重丰富收藏的类别,通过各种渠道收集到一批日本军票,特以主题收藏的形式,揭示收藏品背后的故事,丰富收藏品的深刻内涵,向公众展示,让大家了解历史真相,激发溶于中国人民血液中的爱国热情

众神世界——馆藏神兽铜镜选介神兽镜是指以高浮雕手法纹饰西王母等神人、龙虎灵禽等神兽的一类古代铜镜,最早出现在东汉中期,流行于东汉末至三国,一直延续到南北朝

根据纹饰内容和构图,神兽镜可分为环状乳神兽镜、对置式神兽镜、画纹带神兽镜、重列式神兽镜等类型

神兽镜工艺繁复,构思精巧,思想内涵深厚,在中国铜镜发展史上占据极其重要的地位

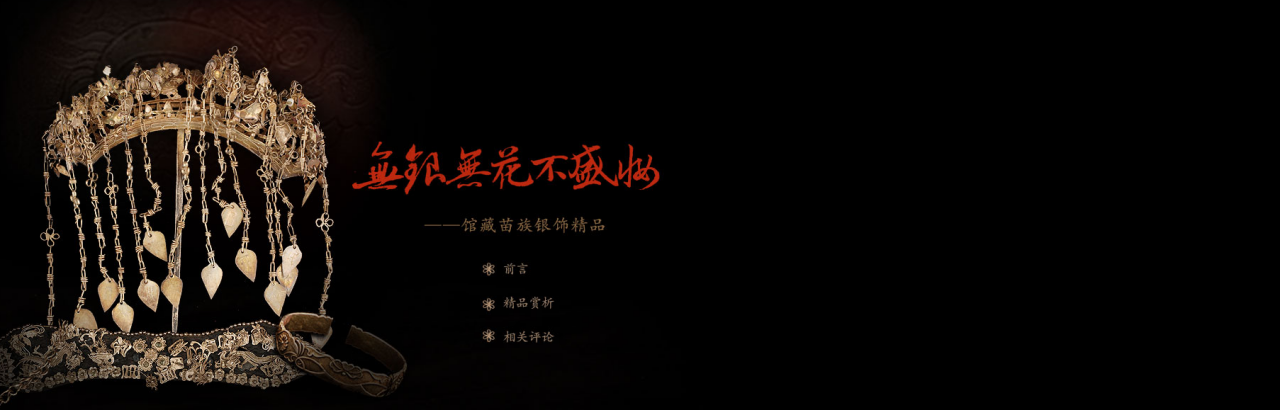

无银无花不盛装——馆藏苗族银饰精品苗族是一个历史悠久、人口众多的民族,湖南省的苗族主要聚居在湘西地区

苗家人爱银,银在苗族的传说中是光明的象征,也是富裕的标志

而且,以前苗家的服饰都是靛蓝染的,色彩很暗,用雪白的银饰来装点,更能衬托出银饰的亮眼以及服饰的珍贵

有的苗族盛装上几乎镶满了银饰,可谓银衣华服

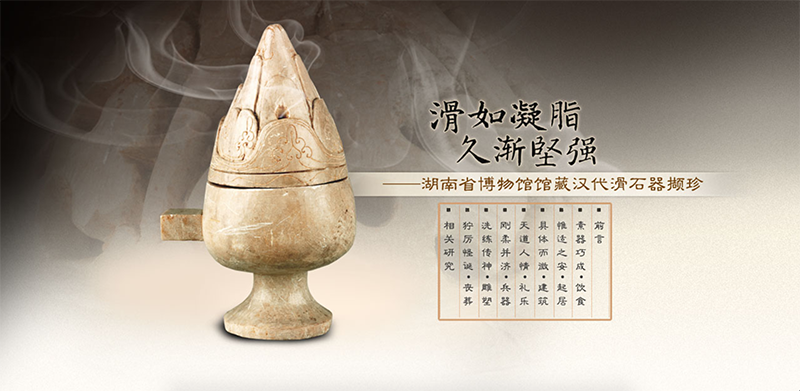

湖南博物院馆藏汉代滑石器撷珍滑石是迄今已知摩氏硬度最低的矿物,其被应用于工艺制作,在中国有着数千年的悠久历史

据考古发掘资料表明,最迟在新石器时代早期,人们就懂得在制陶时掺入滑石粉,使陶器滑润不粗糙,且质坚耐用

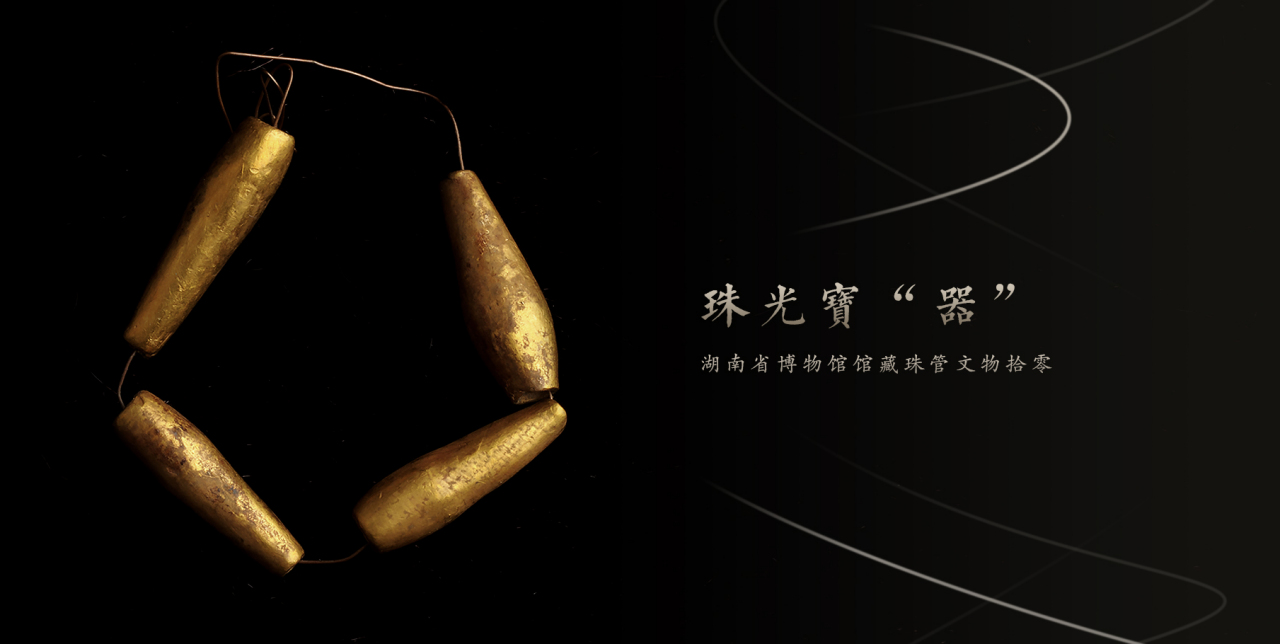

珠光宝“器”——湖南博物院馆藏珠管文物拾零珠、管是珠饰的重要组成部分

湖南博物院收藏有大量的珠、管文物,大多出自墓葬,材质非常广泛,有金、银、铜、陶、瓷、玻璃、玉、石、翡翠、玛瑙、水晶、绿松石、琥珀等等,制作工艺依质地不同各具特色

以商代、战国、两汉时期的为最多

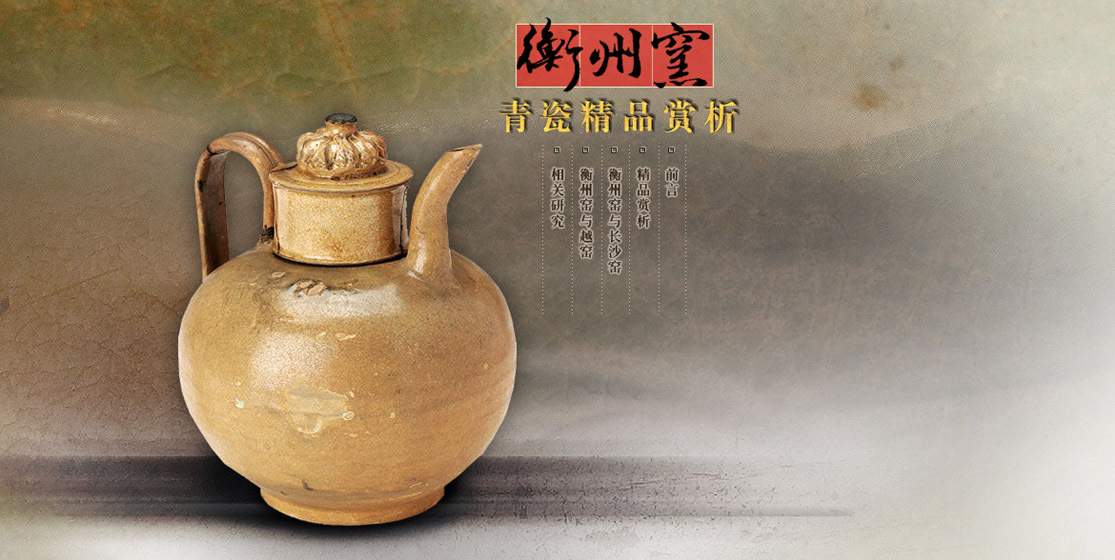

衡州窑青瓷精品赏析湖南青瓷烧造始于东汉,一直持续到唐代,长达八九百年,窑口在今湘北湘阴一带,青瓷玻璃质感很强,呈色青绿或青黄

唐代中期崛起的长沙窑以彩瓷为特色,兼烧青瓷

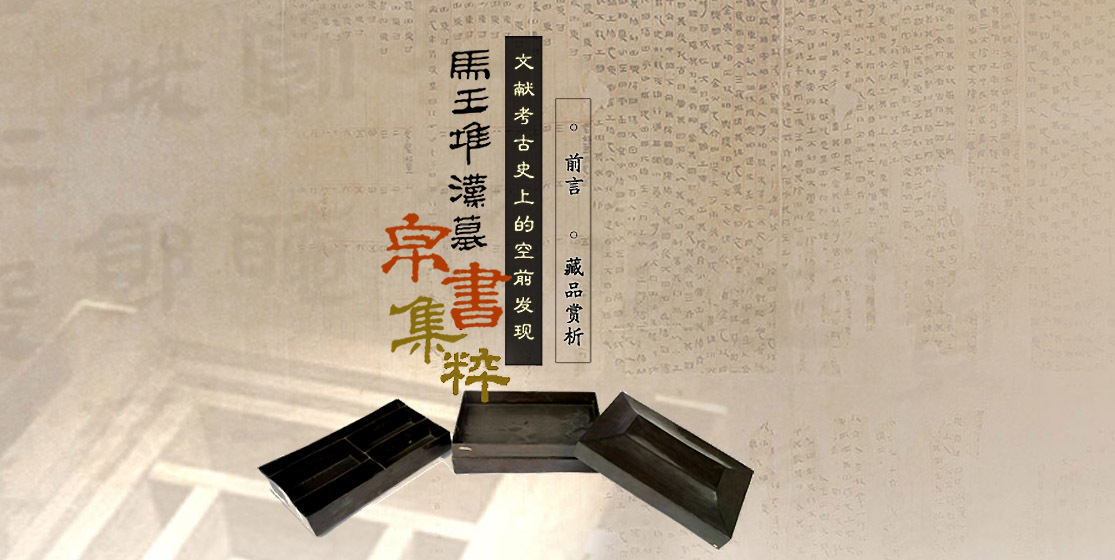

文献考古史上的空前发现——马王堆汉墓帛书集粹马王堆汉墓帛书是湖南博物院研究价值最高的藏品之一,数量、种类均居世界之冠,1973年出土于长沙马王堆三号汉墓一个长方形漆盒中

帛书的主人是西汉初期的长沙国丞相、轪侯利苍的儿子

这些帛书的质地均是生丝织成的细绢

现经专家学者整理,出土帛书有50余种,10多万字,大多是失传已久的珍贵文献

翰墨珍拓—— 湖南博物院馆藏历代碑帖珍粹碑帖文物不但是书法因袭的载体,还是五千年中华文化得以保存和流传的功臣,是中华传统文化中重要一脉

现今市场上翻印的碑帖虽多如牛毛,但真正据之善本、印刷上乘的仍然少之又少

湖南博物院藏碑帖文物,典藏丰富,内涵充实

仿玉风格的玻璃器湖南博物院收藏的玻璃器中,有一部分战国时期的玻璃器特别显著,其色泽、透明度都近似于玉,而且其形制、纹饰亦是仿照玉器制作而成,为仿玉风格的玻璃器;品种主要有:璧、环、璜、剑首、剑璏[zhì]等,其数量之多,居全国博物馆之首

雕绘天下——湖南博物院馆藏湖湘石雕精品湖湘大地,自古出美石,特产菊花石、明山石、楚石(墨晶石)、道州石、永州石、澧州石、辰州石、黄蜡石等,或纹理天成,或色彩斑斓,或质地润泽,早已名闻遐迩;当地巧匠因材施艺,或雕为砚屏,寄情于文房秘阁;或琢为门楣梁柱,顶立于湖湘山水间

画扇之境——湖南博物院馆藏扇面精品国人用扇的历史源远流长,扇的功能也不断在丰富演变

明月飞下妆台来——湖南博物院馆藏历代铜镜展铜镜是古人照面饰容的用具,从新石器晚期沿用至明清,古人将无尽的审美情怀施加于铜镜之上,制作精良、图纹华丽、铭文典重的铜镜成为中国文化史上一道靓丽的景观

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。