需求曲线辨析需求曲线是经济学研究供求关系时的核心工具之一

对比需求曲线向下,是公认的主流观点

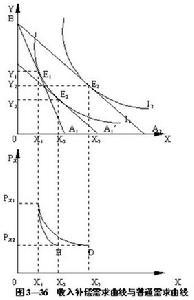

这里不展开其学术定义,简单地说,是指物品的需求数量与价格呈反比关系

价格提高则需求数量减少,价格降低则需求数量增加

它符合一般常识

支持需求曲线向下的较强的观点,主张“必定向下”,只有向下

对“有时向下”(如吉芬商品)也不能接受

最典型的就是张五常

张五常认为吉芬商品不存在

杨小凯误解了张五常的话,以为有人不知道“教科书中的标准结果”中有需求曲线向上一说,薛兆丰解释得很好,张五常的本意是说“方法论上不能有”吉芬商品

杨小凯虽然表面上支持了需求曲线向上的说法,但看他只是属于支持需求曲线向下的较弱的观点,即认为大多数时间“向上”,但容忍“有时向下”

他认为吉芬商品“没有很多思想在里面”,因此与张五常只能说是误会,没有太多实质矛盾

支持需求曲线向上的观点,依主张的坚持程度不同,也有强弱之分

最弱的观点与杨小凯差不多,认为需求曲线向上,是罕见现象,是例外,“没有很多思想在里面”;中等强度的,认为需求曲线有时向上,有时向下

如汪丁丁的观点,有点等量齐观的意思,把需求曲线向上,放在“定律”这一级上讨论(汪丁丁区分了定理与定律的不同)

最强的观点还很少看到,就是主张需求曲线向上,可能成为普遍现象,而需求曲线向下只是特例

“经济学的尼采”巴塔耶的“普遍经济学”实质上是这种主张,实际是在拿需求曲线向上当定理了

从语境的观点看:经济学的方法论不是一成不变的第一, 对依据不同历史阶段的事实观察得到的理论结论,主张“悬置”

这是胡塞尔的办法

意思是,认同张五常在工业化大背景下观察到的需求曲线向下的结论,对于工业化经济的适应性

不去反对它,而是把它悬置在那里

也就是说,当大家重点分析对象是工业化范畴的经济时,大家会直接采纳张五常的结论

所处的语境,是从主体角度看新经济(所以看到的是“体验经济”)

虽看到了体验经济中大量需求曲线向上的实例,但对张五常所说的需求曲线向下,包括“必定”向下,并不反对

认为那也是对的

因为他对应的,2013年间

这一历史阶段主流的事实,就是需求曲线向下

第二, 反对把不同背景下得出的结论混为一谈或套用到不同的背景下

张五常强调方法论的纯洁性,是没问题的

工业化的实践,产生工业化的理论,他是自给的

但如果把需求曲线向下,用于解释原始礼品经济,或后现代体验经济,认为就不合适了

这个不合适不是说结论本身错了,而是说结论与条件不匹配

汪丁丁已经在将新经济因素,实质性地、而不是做表面文章地,引入经济学的基本面,在基础理论上对传统经济学大搞“修正主义”

这在经济学家中,还是一种罕见现象

所以总对IT界的人推荐汪丁丁

杨小凯也谈网络,但根上是传统的

与汪丁丁有本质区别

张五常则很少谈论新经济,感觉好像已经封闭在工业社会中出不来了

第三,反对把所在的特定历史阶段普遍化为永恒条件

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。