胡适政治思想自由主义胡适与中国自由主义运动的关系,在于他如何对待知识、权利与权力三者之间的关系

胡适不仅仅在于人要争取自己的人身自由,言论自由,法律上的平等,他还更看重容忍对于社会自由的重要性

他坚信他能将人类尤其是中国国民的理智加以改善,可以在他们心中真正建立起尊重知识、景仰历史、崇尚理性与追求正义的完善的公民心性

在此前提下,国民权利主体意识得以树立,他们就可以争取个人的自立、自主、自尊与自信,从而就可以强固公民个体的心性,广而传之,久而习之,一个真正自由、公平、民主的公民社会便培育起来

这样,每个公民就可以清醒地运用自己的知识,通过合理的有保障的权利,真正使权力为人类的福祉服务,切实为建设一个自由人的文明的联合体而奋斗不已

胡适认为,真正自由的社会是有包容性的社会,这个社会可以让不同政见不同观点的人生活在一起,这个社会可以让不同党派的人来担任重要的职务,这个社会允许有不同的声音,不同的政治理想,这个社会也允许你是无神论者,当然也允许你有宗教信仰

这个社会处处是自由的人,正因为他们彼此之间的相互容忍

言论自由胡适的言论理念体系由两个层面组成:其一,为什么要言论自由,即言论自由的具体价值;其二,如何才能言论自由,即言论自由的实现途径

在前一层面,胡适主要从个性发展、人权保障、民主宪政三个角度立论

首先,胡适认为言论自由能够促进个性发展,养成自由独立的人格,有利于铸成健全的个人,进而推动社会进步

因此,应该予人民以思想的自由,放弃“统制文化”,还应不以“思想言论“入罪,让青年自由探索

其次,保障人权首先需要确立法治基础;争取人权亦应在法律框架内进行

言论自由是一项基本人权,因此,应建立能够“批评政治“的自由,负责任的言论不受非法干涉

其三,民主宪政是种幼稚的政治制度,它并非什么高不可攀的理想,而仅是一种政治生活的习惯,民主宪政的训练是实行民主宪政,良好的公民并非“天生”的,而是需要经过慢慢“训练“,言论自由与民主宪政互相关联,保障言论自由自是民主宪政的应有之义,言论自由亦是实行民主宪政的必要条件

在后一层面,胡适则主要阐述三点:其一,言论自由要自己争取,一方面,争取言论自由应成为一种习惯;另一方面,争取言论自由时须注意讲究技巧

其二,言论自由必须负责任,因此,应秉持“敬慎无所苟“的理念,以“独立的精神”“研究的态度““清楚的思想”议政

其三,实现言论自由要相互容忍,容忍是一切自由的根本,不能相互容忍则无言论自由

因此,在观点相异之时,应该谨防“正义的火气“

追求民主胡适一生在政治上追求民主、法治、自由、人权等普世价值的实现

他坚信只有民主制度才真能造成一个稳定的现代国家

一旦使用专制,即使是“开明专制”,最后一定会导致强大的政府不受监督和制裁的

首先,胡适强调反对封建专制,倡导民主自由

他强调个性的自由,要求使个人有自由意志;使个人担负责任,主张充分发展人的个性思想

胡适宣传资产阶级个性解放、发展个性的思想,在当时北洋军阀专制统治下“鼓励勇气与群魔战,以期打破黑暗地狱,取中国各种现状而新之”以及“放胆为文”

胡适在提倡解放个性,使个性得到发展的同时,对历史上那种以一家之言、“定于一尊”的恶习、唯我独尊的“怪胎”进行了根本的否定,他以自由作为反对封建专制主义的武器,强调要“极力提倡思想自由和言论自由

” 其次,胡适反对封建礼教,提倡妇女解放

对于封建道德规范,胡适都进行了否定性的论述

他认为,古人把一切做人的道理都包在“孝”字里,“流弊百出”

他还在《贞操问题》一文中,对妇女的贞操问题做了阐释,对封建节烈观进行了批判

胡适认为应该从提高妇女的社会地位入手,使女子与男子享有同等的政治权利的社会义务以充分发挥妇女的聪明才智

批判独裁20世纪30年代,由于对如何实现国家统一,许多人持的观点不同,甚至相对立

由此,中国的思想界和舆论界展开了一场关于“民主与独裁”的大讨论

尽管这是一次仅仅在知识分子之间展开的讨论,但“其隐含的东西却有现实意义

” 民国二十年(1931年)5月,“国民会议”审议通过了《中华民国训政时期约法》,国民党一党之专政被“合法化”,加之民主宪政的在西方民众中受损和苏联的影响,一些中国人开始倡导专政统治或实行新式独裁,由此引发了这场“民主与独裁”的争论

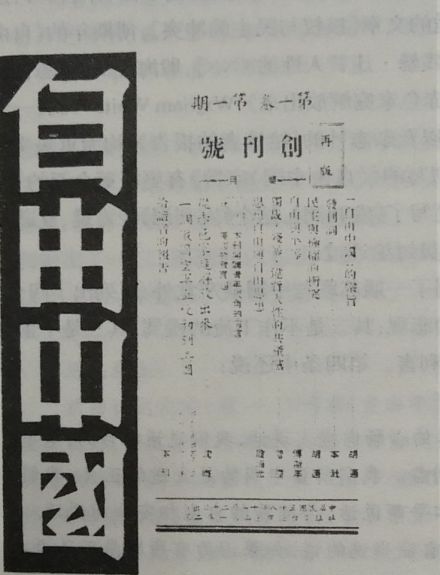

民国二十一年(1932年)5月16日,胡适在《独立评论》第1期创刊号就刊登了《宪政问题》一文,指出“训政”多延一日只是为当国的政党多造一日的罪孽

在这场“民主与独裁”的争论中,胡适以《独立评论》和天津的《大公报》为主要舆论阵地,以及凭借着在教育界、舆论界的声望,成为这场争论中民主派的标志性人物

民国二十二年(1933年)11月20日,福建事变爆发

20天后,蒋廷黻在《独立评论》上发表政论文《革命与专制》,公开主张要用独裁政治来解决当前的分裂问题,应该先实行一段时期的专政统治

胡适对此文持强烈的批判态度,他接连在《独立评论》第81期和第82期发表了两篇文章,直指蒋廷黻的专制论

胡适指出建国固然要统一政权,但统一政权不一定要靠独裁专制;而且“建国”,不单是要建设一个民族的国家,更是要使这个中国民族国家在现代世界里站得脚住

胡适在《再论建国与专制》一文中指出,所谓“新式专制”,只是梁启超当年“开明专制”观点的重提,毫无新意

如今主张专制的人,多是当年反对“开明专制”、力主革命的人

之所以有如此之转变,无外乎是对辛亥革命以来“空名共和”的失望,进而丧失了对民主政治的信心

胡适的这两篇文章,让蒋廷黻深感不服

于是蒋又写了《论专制并答胡适之先生》一文,继续为新式专制的观点辩护,认为中国统一的唯一过渡办法是实行个人专制

蒋廷黻的“新式专制论”得到清华大学社会系教授吴景超、钱瑞升等人的声援

如钱瑞升发表《民主政治乎?极权国家乎?》一文,主张中国需要实行独裁统治

胡适也不示弱,连续在《独立评论》上发表《武力统一论——跋蒋廷黻、吴景超两先生的论文》《政治统一的途径》,在《东方杂志》上发表《一年来关于民主与独裁的讨论》等文章,对此进行了驳斥

与蒋廷黻的争论,胡适只表达了一种观点,即无论是何种形式的专制,都必须加以反对

胡适还列举了反对的几条理由,第一,中国的政党、阶级、历史传统、政治经济现状决定中国无法出现拿破仑式的专制人物;第二,中国不能号召全国人的情绪与理智,使全国能站在某个领袖或某党某阶级的领导之下,形成一个新式专制的局面

第三,民主宪政只是一种幼稚的政治制度,最适宜于训练一个缺乏政治经验的民族

由此可见,从某种程度来说,胡适认为蒋廷黻、丁文江等人提出的“新式专制”是具有理想主义色彩的,在中国是行不通的

联省自治作为资产阶级改良派的典型代表,胡适主张以和平方式实现国家统一的

“联省自治”运动也正是地方各省在武力难以统一的情境下所选择的和平的“曲线”式统一道路

胡适的“联省自治”思想中,和平统一国家的主张突出地表现为“联省式统一”与“制宪统一”两个方面

在“联省式统一”上,胡适首先抵制吴佩孚“先国后省”论

第一次直奉战争给吴佩孚带来了不小的战果,在他看来,当前统一全国的障碍是“联省自治派”

出于统一全国的强烈渴望和极度自信,吴佩孚认为要让中央公布自治条例,然后推行全国

” 此时湖南联治派中坚分子,也基本接受了吴氏的“先国后省”论,抛弃了联邦论

吴佩孚强烈反对联邦制的主张引起了胡适的注意,促使胡适专门作《吴佩孚与联省自治》一文予以反驳, 他首先对吴佩孚进行了概括性的评价,认为他军事才能有余而政治主张幼稚

后又陈述了“联省自治”的实质是建立联邦国家,是实现国家统一的一种方式

接下来,胡适以其在美国留学多年的政治见识,批驳了吴佩孚的主张,倡导广大民众不要一味困顿于传统政治模式的藩篱,要勇于接受西方先进的统一道路,而吴佩孚”集权于国,分权于民“的统一只是纸上的名词,事实上是没有那么回事的

胡适以其丰富的美国留学见识,曾试图触及问题实质,指出“‘联省自治’是以各自治区域为单位的,不必一定承认一个中央政府” ,进一步加剧了中央集权者的心理排斥,但他并不是分裂主义者,仍旧主张国家统一,并在当时的政治局面和形势下,对孙中山、吴佩孚等武力统一者发出告诫:“只有‘省自治’可以作收回各省军权的代价

只有‘省自治’可以执行‘分权于民’和‘发展县自治’的政策

只有‘联邦式的统一’可以打破现在的割据局面”,旗帜鲜明地为“联省自治”鼓与呼

关于直接民主与间接民主,胡适深受美国民主政治的影响

美国是典型的实行间接民主的国家,胡适主张要在中国建立起美国式的“立宪民主”,即倾向于间接民主的实现形式

尤其在“联省自治”时期,胡适提出了关于实行宪政的一系列主张,“在法理上这个各省代表组织的联省会议,远不如国会有正式制宪的权限

”“我们为什么要撇开这个很少反对的国会制宪,而另外去寻一个起草的联省会议呢?”由此可见,胡适虽主张“联省自治”,但并非单单支持“省自治”,而是在“省自治”后召开彰显国家统一的“国会”,并由国会完成制宪任务,从而实现立宪民主政治

胡适不仅是一个统一主义者,同时也是一个联邦主义者

“统一条件的中心必是承认联邦式的统一国家,这是无可疑的

但联邦式的国家全不是现在这种军阀割据式的国家

” 可见,既联邦,又统一,是胡适当时的基本政治诉求

对一个统一的国家来说,中央集权制和联邦分权制是两种不同的政制形式

二者的区分是以“权力”为焦点的,即中央集权制并不是国土意义上的统一,而是国家政治在权力层面的统一;联邦分权制也不是国土意义上的分裂,实为分解中央集权为地方权力

这是统一国家对权力资源的两种不同配置方式

胡适的“联省自治”思想中的先“省自治”再“制宪统一”观点,不仅充分发挥了地方的自主能动性,而且始终维护“统一”局面,沿袭了“大一统”的传统观念,从而保持多民族国家的向心力和凝聚力

然而,胡适的“渐进式”改革并不符合当时军阀割据的国情,具有一定的理想主义成分

从民主政治发展的角度来看,胡适提出“民治本身是一种公民教育”的主张,重过程而非结果,先制度而后人,以推进制度的完善唤醒各阶层人民追求民主的自觉,一定程度上加快了中国的民主化进程

对日态度抗战时期,胡适对日本的态度经历了从主张对日和谈到坚定支持抗战的转变

中日战争全面爆发前,胡适认为和谈是解决问题的一个方案

1935年6月17日, 胡适致函时任南京国民政府教育部长的王世杰,要求“与日本公开交涉, 解决一切悬案”,错误地向王世杰提出:中国方面承认“满洲国”, 而日本方面则归还热河,取消华北停战协定,自动放弃辛丑和约及附带换文中的种种条件, 如在北平、天津塘沽、山海关一带驻兵权等

胡适将这一“交换”称为“有代价的让步”

这一意见,遭到了王世杰的反对

卢沟桥事变爆发后的初期,胡适依然抱有这种想法

7月29日, 当得悉中国军队在南苑等处惨败, 宋哲元等退出北平, 胡适大为紧张, 即积极活动, 力主与日本“和谈”

8月5日, 胡适与陶希圣共同拜会陈布雷, 企图通过陈向蒋介石递条陈

条陈中, 陶、胡明确提出, 在东三省人民可自由选择国籍以及将来可以用“总投票表决”的办法“复归中华民国统治”等四项条件下, 中国可以放弃东三省, 承认伪满洲国

陶、胡二人企图以此换取日本让步, 自东三省以外的中国境内全面撤兵, 从而“根本调整中日关系, 消除两个民族间敌对仇视的心理”

这一意见同样遭到了陈布雷和蒋介石的否定

学者认为,胡适放弃东三省的主张当然大错特错,但是,有其特殊的用心所在

胡适曾在致王世杰函中,说明自己的目的是“讨价还价,利用人之弱点,争回一点已失或将再糊涂失去的国土与权利”,从而取得“喘气十年”的机会

他估计, “在一个不很远的将来, 太平洋上必有一度最可惨的国际大战, 可以作我们翻身的机会, 可以使我们的敌人的霸权消灭

”因此, 他在提出向日本“求和”的第一方案的同时, 又提出不计利害, 苦战四年, 等待国际大战的“主战”方案

胡适并不认为, 他的第一方案一定成功, 因此, 提出必须以第二方案为后盾

他说:“委曲求全, 意在求全;忍辱求和,意在求和

倘辱而不能得全, 不能得十年的和平, 则终不能免于一战

”胡适所没有想到的是,后来中国人民忍受的痛苦比他估计的还要大,苦战的时间也更长

淞沪之战爆发后,南京国民政府已下定决心抗战,中国士兵作战也很英勇

这使胡适受到感染

9月8日, 胡适离开南京, 行前, 他劝汪精卫“不要太性急, 不要太悲观”;劝高宗武:“我们要承认, 这一个月的打仗, 证明了我们当日未免过虑

这一个月的作战至少对外表示我们能打, 对内表示我们肯打, 这就是大收获

” 又劝陶希圣说:“仗是打一个时期的好

不必再主和议

” 自此,胡适“态度全变”, “渐渐抛弃和平的梦想”

不久, 胡适接受蒋介石的决定,以非官方身份赴美,争取国际支援中国抗战

次年,又出任驻美大使,投入中国的抗战外交

民族主义胡适一直持一种文化的国耻观,忧国之将亡而思解救之道,特别关注文化碰撞与移入的问题

胡适认为,中国的国耻就是因为“学不能竞”,同时也表现于学子的“无学”,留学就是文化竞争失败的结果

他因而提出要造使中国不亡的远因,即为中国再造新文明

胡适认为“救国千万事,造人为重要

但得百十人,故国可重造

造因之道,首在树人;树人之道,端在教育

”胡适还认为民族主义有三个方面:最浅的排外,其次是拥护本国固有的文化,最高又最艰难的是努力建立一个民族国家

这充分体现出胡适的强烈的民族主义情感

随着胡适在实践中不断受到民主政治体系的熏陶,他很快就摆脱了狭隘的民族主义,登上了更开阔的舞台,从世界文明的角度观察思考中国

某种程度上,他已经成为一个世界主义者

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。