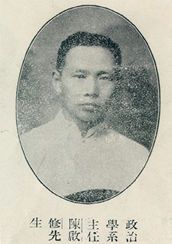

陈启修人物沧桑中国第一个翻译《资本论》的人是陈启修

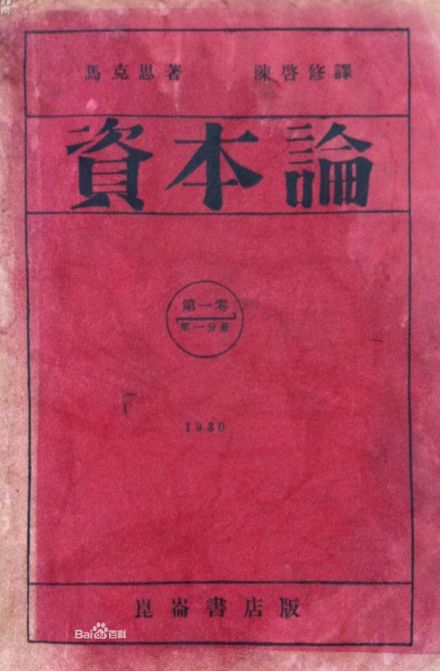

1930年3月他第一个将《资本论》翻译成中文在上海出版,这是中国历史上的伟大事件

陈启修,又名陈豹隐、陈勺水、陈惺农,1886年生于四川省中江县,其父陈品全曾任礼部祠祭司主事、广西永淳县知县,中年后教书,为民国十九年版《中江县志》总篡

他幼年在中江读私塾,12岁随父亲去桂林

父亲不让他走科举之路,安排他进广州丕崇书院读书

这是法国人为他们在中国工作的外交人员、传教士和商人子弟开办的五年制初中,只收少数中国学生,并为中国学生开讲法文课

陈启修少年时就掌握了法语,但中国学生遭歧视,他幼小心灵深深地烙上遭受帝国主义欺侮的印记

丕崇书院毕业后,陈启修怀着对孙中山的敬仰,1907年到日本自费考入东京第一高等预科学校,名列“一高”新生榜首(该校毕业生不经考试即可直升东京帝国大学)

为鼓励学生奋发读书,清政府规定,凡考上东京第一高等学校等五所日本国立学校的中国自费留学生,可享受官费待遇

从那时起,他开始学习英语、德语

1913年,陈启修“一高”毕业,直升东京帝国大学攻读法科

1914年,陈启修在帝国大学一年级读书期间,翻译了日本小林丑三郎著的《财政学提要》,由国内的上海科学会部出版发行

该书开创了完全使用白话翻译经济著作的先河,不少大学把这本书作为教材

这时,孟德斯鸠、卢梭、黑格尔、康德、笛卡尔等资产阶级民主革命思想在日本广为传播;马克思、恩格斯的学说也在日本流行

东京帝国大学河上肇教授讲授的马克思主义经济学,对他一生的治学立言产生了重要影响

1916年,李大钊主编《民彝》杂志,陈启修是活动中的积极分子

在李大钊热情指引下,陈启修开始学习马克思主义的书籍,并与李大钊建立了亲密的友谊

1916年12月,李大钊等人筹组“丙辰学社”,陈启修为该社首届执行部理事

丙辰学社1917年创办《学艺》杂志,陈启修在东京帝大的早期著作如“国宪论衡”、“孔道与国宪法”、“文化运动底生命”、“欧洲大联邦国论”等,多发表在《学艺》上

他还在《学艺》上发表了“对德外交之公正批评”,抨击北洋政府的卖国外交政策

1917年4月,陈启修从日本东京帝大毕业,1918年5月以留日学生救国团代表的身份回到祖国

俄国“十月革命”的成功,对陈启修的思想产生了深刻的影响

1918年,经吴玉章推荐,陈启修受蔡元培聘请,到北京大学法学院任教授,兼政治系主任

他与老友李大钊重逢,往来更加密切

第一次世界大战结束后,为庆祝协约国胜利,中央公园(今中山公园)举行三天讲演大会,陈启修与蔡元培、李大钊、陈独秀、胡适等发表了演讲

“五四”运动爆发后,他积极组织各高等学校教职员工支持学生的爱国行动,经常与李大钊等作爱国报告,支持学生爱国行动

陈启修开始用马克思主义观点,在北京大学开设新课,1920年开设《马克思主义经济学概论》,并与李大钊等合作举办现代政治讲座,介绍研究十月革命后的苏联,讲述十月革命后的苏联和世界各国工人运动的情况以及中国劳工运动的状况、现代各国之社会党等课题

当时,李大钊秘密发起成立了“马克斯主义研究会”,对外以研究马尔萨斯人口论作掩护

1921年11月17日在《北京大学日刊》上发表启事公开了组织

陈启修在其中的《资本论》研究组担任导师,该会每月举办两次演讲会

1922年5月5日,北大“马克斯主义研究会”举行马克思诞辰104周年纪念大会,陈启修与李大钊、顾孟余、高一涵在北河沿法科大礼堂都发表了演讲

按照当时北大惯例,凡在该校任教五年以上的教授,可公费出国考察一次

1922年12月陈启修被派遣到欧洲考察,其间与朱德相识并成为好友

他在欧洲调查研究8个月,后去苏联

1923年进入莫斯科东方大学学习

1924年1月列宁逝世,陈启修以中国留苏学生代表团团长身份为列宁守灵

在苏联,他在熟稔四门外语的基础上,又学习掌握了俄语

1925年春,由朱德介绍他参加了中国共产党

1925年秋,他回国在北大执教,也在北京其他几所高等院校讲授马克思主义课程

1926年,陈启修应邀赴广州,为黄埔陆军军官学校第四期学员讲课

被聘为政治讲师,名列政治教官之前,它还应邓演达——广州农民运动讲习所所长之邀,为广州农民运动讲习所第六期学员讲授中国财政经济状况、经济常识、苏俄状况等课程

1926年5月,广州农会和工会联合举行有两千多人参加的马克思诞辰108周年纪念会,陈启修应邀出席,并与郭沫若等发表了演说

6月,与周恩来、恽代英一起,从黄埔受训学生中挑选为迎接北伐而进行一个月的短期教育的训练班学员讲课

北伐时,陈启修在总政治部任宣传委员,后受中共中央派遣,到武汉担任《中央日报》主笔

1927年初,被聘请担任总政治部农民问题讨论委员会委员

朱德由德国归来后,说服四川军阀杨森参加北伐,杨森任国民革命军第二十军军长兼川鄂边防司令,朱德任党代表,陈启修任政治部主任

1927年4月12日,蒋介石公开叛变革命

4月28日,李大钊等20位革命者被张作霖处以绞刑

陈启修悲痛万分,在武汉《中央日报》发表文章,痛斥北洋军阀,沉痛悲愤地悼念李大钊

其后,陈启修到上海,参加了组建“中华革命党”的组党活动

后来他在国内无法立足,被迫流亡到日本,与中共失去联系,易名豹隐

1930年3月,陈启修翻译的《资本论》在上海昆仑书店出版

这是我国已知最早的一本正式的《资本论》中文译本

他以掌握五种外语的优势,潜心研究马列主义经济学

他的主要著作有《经济现象的体系》《新政治学》《科学的社会观》,翻译了日本最负盛名的马克思主义经济学家河上肇的《经济学大纲》,1930年送回国内出版

该书多次再版,解放后这本书都曾再版

这一时期,陈启修与鲁迅、郭沫若、茅盾等文学家过从甚密,写过戏曲、小说,翻译过高尔基的文学作品

他发表出版过的著作约70种之多,1929年底,出版了近百万字的著作

茅盾的回忆录“流亡生活”有较大篇幅讲到与陈启修的友谊

1930年,邓演达从英国伦敦秘密回国

陈启修也由日本回到国内,受蔡元培的聘请,在北大讲经济学

1932年初,陈启修被北平大学校长沈尹默聘为北平大学法商学院教授兼政治系主任,与李达、许德珩、沈志远等合作,研究改革马克思主义经济学的教学工作

1932年暑假,他受冯玉祥礼聘,隐赴山东泰山讲学

冯玉祥在《我所认识的蒋介石》一书中提到:“请了几位大学教授给我讲书

陈启修先生讲哲学、经济学、政治学,李达先生讲列宁哲学……”当时的听课者,是以冯玉祥将军为首的一大批爱国民主人士

1935年,中国共产党发表了《为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》)

8月,许德珩邀集北平各大学的一部分进步教授聚会玉泉山,研究如何发动群众响应《八一宣言》,陈启修参加了聚会,事后与同学们一起参加了示威游行

此后,陈启修更积极地从各方面宣传抗日救亡的主张

卢沟桥事变后,陈启修来到南京

12月13日,南京不战而沦陷,陈启修在日军占领前两三小时离开南京

在武汉他应冯玉祥、张治中之邀,在国共两党共同抗日的名义下,担任国民政府军事委员会参事室参事兼经济顾问,并被推选为国民参政会参政员,后到重庆

1945年8月15日,日本无条件投降

但不久,国民党撕毁政治协商会议决议,向解放区发动全面大规模进攻

陈启修拒绝了南京聘请,留在重庆继续从事教育工作

1949年4月20日南京解放,国民党政权对陈启修威胁利诱,张群劝说他去台湾,杨森把他列入黑名单

他在其他老师和学生的保护下,坚决留在祖国大陆,积极参与中共组织领导下的保护学校迎接解放的工作

1949年11月底重庆解放,陈启修当选为临时校务委员会委员,1950年任新成立的政治课教学研究指导组主任

1956年,参加民革并被选为民革四川省委及中央委员、常委,全国政协委员、常委

1960年9月9日,陈启修因高血压引起脑溢血,送医院抢救无效,病逝于成都,终年74岁

国务院副总理兼外交部长陈毅为治丧委员会主任

追悼会上,周恩来、陈毅等送了花圈

人们缅怀着他对《资本论》的翻译,缅怀他对马克思主义理论在中国传播中所做出的卓越贡献

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。