青蒿素研究背景疟疾是人类最古老的疾病之一,迄今依然还是一个全球广泛关注且亟待解决的重要公共卫生问题

1631年,意大利传教士萨鲁布里诺(AgostinoSalumbrino)从南美洲秘鲁人那里获得了一种有效治疗热病的药物——金鸡纳树皮(cinchonabark)并将之带回欧洲用于热病治疗,不久人们发现该药对间歇热具有明显的缓解作用

1820年,法国化学家佩尔蒂埃(PierreJoseph)和药学家卡文托(JosephBienaiméCaventou)从金鸡纳树皮分离治疗疟疾的有效成分并将之命名为奎宁(quinine)

1944年,美国有机化学家伍德沃德(RobertWoodward)与德林(WilliamDoering)第一次成功地人工合成奎宁

此后,科学家们对抗疟药不断改进,形成了以奎宁等为代表的芳、杂环甲醇类,以氯喹等为代表的4-氨基喹啉类,以及以阿莫地喹等为代表的杂环氨酚类抗疟药

这些抗疟药在人类防治疟疾方面起到了重要作用

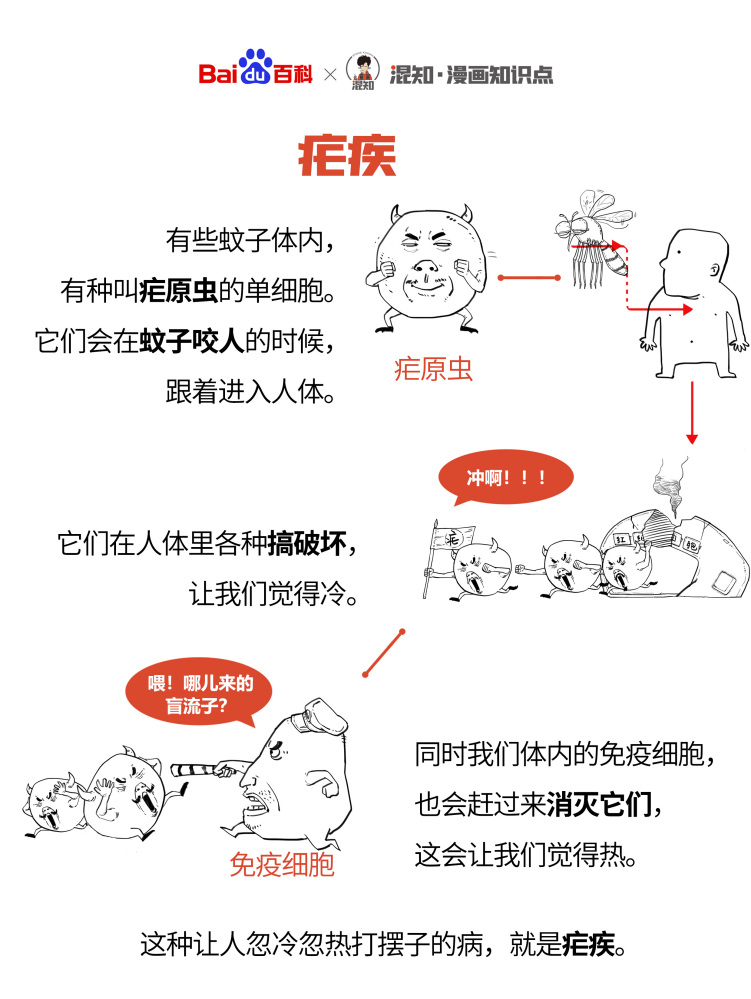

但随着药物的大量长期使用,疟原虫的耐药性问题逐渐凸显出来

20世纪60年代初,恶性疟原虫在一些区域已经出现对氯喹的抗药性,尤以东南亚最为严重

当时,随着越南战争的逐步升级,抗氯喹恶性疟的侵袭困扰交战双方,导致作战部队大量减员

为此,美国投入大量的人力、物力来研究疟疾,主要目标是寻找新型的抗疟药物

其中,美国华尔特·里德陆军研究所(WalterReedArmyInstituteofResearch)从20世纪60年代末开始筛选了20多万种化合物

越南方面受条件所限,无力研制开发新药,于是请求中国帮助解决疟疾防治问题

中方派出研究人员进行了近2年的现场调查以及实地救助,意识到疟疾防治的迫切性与复杂性

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。