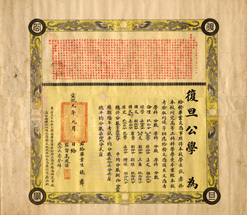

复旦大学筚路蓝缕1905年,于右任、邵力子等原震旦公学学生脱离震旦,拥戴马相伯在吴淞创办复旦公学

6月29日,原震旦学院教师于《时报》登载《前震旦学院全体干事中国教员全体学生公白》,是为“复旦”校名之始

校名撷取自《尚书大传·虞夏传》“卿云烂兮,纠缦缦兮;日月光华,旦复旦兮”两句中的“复旦”二字,本义是追求光明,表示不忘“震旦”之旧,寓含自主办学、复兴中华的意义

9月14日,复旦正式开学

1911年,辛亥革命爆发,复旦学生多数参加革命军;加上经费停发,校舍又为光复军司令部占用,学校一度停办

12月中旬,校长马相伯、教务长胡敦复在无锡士绅支持下,借李瀚章大公祠为课堂,昭忠祠为宿舍,筹备复学

1905~1911年,复旦公学培养出四届高等正科,毕业生共57人

1912年5月5日,南京临时政府教育部通告各省:大局初定,速令高等学校、专门学校开学

一时各校纷纷筹备复课,复旦则因校址无着,经费困难,束手无策

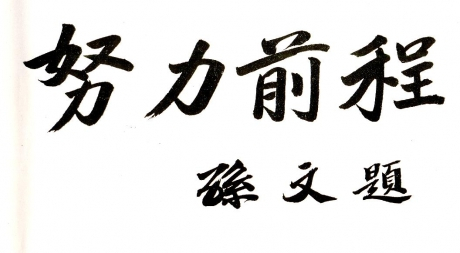

孙中山先生在听了临时政府交通部长于右任汇报后,当即决定拨补助金一万元

之后,复旦迁址徐家汇的李鸿章祠堂办学

复旦大学1913年3月1日,复旦重新开学

5月3日,上海学界公祭宋教仁

复旦公学派人布置灵堂,校长李登辉、教师邵力子、蒋梅笙等在会上慷慨陈辞

不久,爆发“二月革命”,但这次革命迅速失败

复旦校董中多人逃亡国外,学校经费补助又告断绝

李登辉校长千方百计地开源节流,师生共同努力,终于使学校收支趋于平衡

在这样克服困难的过程中,养成了复旦师生团结奋斗,精打细算,讲究效率的传统

1912~1916年,共培养大学预科毕业生十五人,中学毕业生一百五十人

其中知名的有张志让、孙越崎等人

1913~1936年,李登辉担任校长,是复旦历史上任职时间最长的校长

在他任内,复旦发展成为一所闻名全国、有特色的私立综合性大学,形成了从中学到研究院的完整办学体系

1917年,复旦开始办理大学生本科业务,改名为私立复旦大学,下设文、理、商三科以及预科和中学部

复旦升格为大学后学生也逐步增加

1918年,李登辉校长去南洋集资了15万,在江湾置地,即是今天复旦校园之基础

1919年,五四运动爆发,复旦教师邵力子当时任《民国时报》总编,所以首先接到北京方面的传真,立即告知李登辉及复旦同学,成立了上海市学生联合会,组织学生坚持罢课、罢市,站在了斗争的最前列,并得到了孙中山的支持

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。