交通大学交大本部南洋公学创立后,如同当时的政府变迁一样几经易名,甚至曾一度叫交通部上海工业专门学校,直到20世纪20年代才有了个比较亮响的名字——交通部南洋大学

可是好景不长,二十年代后,北洋政府为了加强交通建设和教育,把当时上海工业专门学校、唐山工业专门学校(即西南交通大学的前身)、北京邮电学校和北京铁路管理学校(即北京交通大学的前身)联合起来成立了交通大学,归交通部管辖

本部设在上海,依次称第一、第二、第三交通大学,后两所后来又称交通大学唐山工程学院和交通大学北平铁道管理学院

最早在南洋公学时期,交大是具有很好的人文教育基础的

学校设立了一个南洋公学特班,班主任是时任教育总长的中华民国元勋蔡元培

该班培养了不少人很有名气的人文艺术方面的人才,撼动中国近代书画艺术文化的李叔同(弘一法师)就是其中之一

当时中国大多文艺名流都来交大进修,如同今天的上海交大的中欧国际工商管理学院一样

当初在上海失意落魄的蔡锷将军在红颜知己小凤仙的劝说下也来到南洋公学修读并得到了学位证书

而在南洋大学时期,学校的人文气氛在中国大学界可谓是空前强盛

因为时任校长的唐文治是前清翰林进士,当时国内鼎鼎有名的国学大师

并且,唐文治校长在任期间,为日后交大的飞跃做出了杰出的贡献

唐文治校长的“发展工科和管理科”的治校理念,直接影响到后来交大的发展趋势

唐校长还提出了一直被交大人秉为“真理”的“第一等人才观”,成为历代交大人的最高追求目标

到了交通大学时期,因为对于理工管理科的强化教育,文科基本消失殆尽

有名的校友邹韬奋,在交大读土木时由于交大理工科要求严格,读得半夜吐血,读不下去,只好转学到圣约翰大学去攻读新闻学了

交大当时教学用的全是麻省理工学院的原版教材,被世人敬称为“东方的MIT”

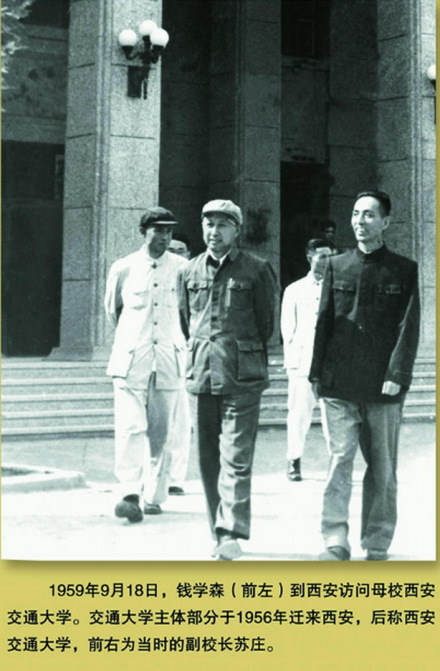

交大校友,中国最伟大的科学家钱学森到美国麻省理工学院攻读博士时,在与母校交通大学的教授通信时,激动地说道,这里的教材都是我原来在交通大学的上课讲义,原来交通大学把MIT搬到了中国

交大除了理工科外,管理学院始建于1928年,是中国第一个开办管理学院和财务管理等管理类特色专业的大学

当时交大的国文科、英文科不招收专业学生,只为全校各科学生开设基础课程 ,在人文方面的大师级人物有中国近代传记文学始祖朱东润教授等

因为叫交通大学,唐文治校长确定校庆的时候,取自交通是为了“四通八达”的意思

在交大历史众多校长中,对交大发展起过重要作用的有盛宣怀、唐文治、叶恭绰、黎照寰、凌鸿勋、彭康、邓旭初

交大一直以来的办学思路是建成东方的MIT,当时的交大的老师大部分是留美博士,水平非常高,如机械系朱物华,冶金系周志宏是哈佛大学博士,数学系张钟俊是麻省理工学院博士,还有凌鸿勋、钟兆琳、王之卓等,不胜枚举

当年的国立交通大学用的大都是麻省理工学院的原版教材,要求非常严格,有硬性的不及格率,能进交大都是千里挑一

钱学森去美国麻省理工学院时,发现许多东西跟在交大学的一模一样,要求免修得到批准;茅以升从交大唐山工学院毕业去美国康奈尔大学时,由于学习特别优秀,名列第一,校方决定从此对中国交通大学的留学生免试入学;王安去哈佛时,由于抗战没有带交大毕业证书和成绩单,哈佛大学知道是交大毕业的,决定破格录取

因为之前去哈佛的交大学生都非常优秀,交大当时不仅在美国而且在全世界都是极具知名度的

由于二三十年代交大名校长治校有方,交大在国内享有盛誉,成为有志于工程的学子的最高学府

在抗战前交大达到了历史上最辉煌的顶点

交大则是专注工程、管理类,是工程方面的最高学府

当时交大南有交通大学上海本部,擅长机电类;北有交大唐山工学院,执全国土木之牛耳,交相辉映

返回上海后交大逐渐恢复元气

在四年内战中交大基本没有受太大影响,但交大学生也不再耽于书本,开始积极参加政治运动,用血的代价铸就了当时上海的“红色堡垒”

当时交大学生具有较强的政治意识,不少当时学生后来也因此成为了政治活动家,比如江泽民、汪道涵、丁关根等

解放战争后期,国民党败局已定,开始把交大的一些名教授带去台湾,如凌鸿勋、李熙谋等,正是他们后来在台湾“恢复”了交通大学(即今新竹交通大学),已经是亚洲知名学府

交通大学在迎来解放曙光的同时,也迎来了史无前例的高校调整

解放时的王之卓校长被调往武汉测绘学院(后改为武汉测绘科技大学,2000年并入武汉大学 )

解放后的负责人开始是李培南,再后是彭康,前者是二野军队南下干部,后者是研究马克思主义的学者,也是共产党干部

解放前后学校总体保持平稳过渡,实力依然很强,继续保持“北清华、南交大”的均衡局面

到了一九五二年,由于中央实行对苏联一边倒的政策,在教育上也采用苏联单科分类别大学模式,在全国范围内进行第一次校院大调整,交通大学由具有相当规模的理、工、管理的多学科大学被拆成以机、电、造船为主的工科大学

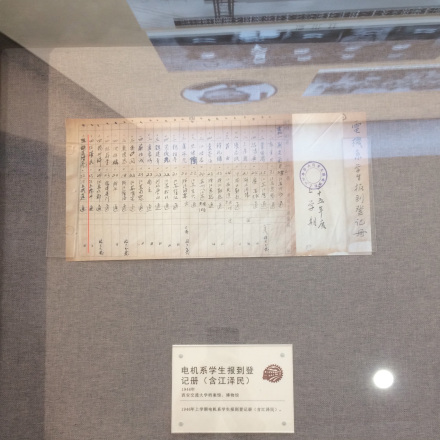

交通大学在院系调整前共设3个学院17个系1个专修科和1个研究所,即理学院的数学、物理、化学3个系,工学院的土木工程、机械工程、电机工程、航空工程、造船工程、工业管理工程、化学工程、轮机工程、水利工程、纺织工程10个系及电信技术专修科,管理学院的运输管理、财务管理、电信管理、航业管理4个系,此外还设1个电信研究所

从1949年下半年到1956年,学校前后经历过大大小小8次调整,其中1951年和1952年两次大规模的调整,使其传统办学格局发生了很大变化

1949年8月,暨南大学理学院并入交通大学

1950年9月,交大航业管理系 与吴淞商船专科学校等合并成立上海航务学院(后调整为大连海运学院和上海海运学院,即今大连海事大学、上海海事大学)

1951年6月12日,华东军政委员会教育部发文对交大院系进行调整:电信管理系调整到电机系;工业管理工程系调整到机械系;轮机系调整到造船系,设轮机组;纺织系与上海纺织工学院等合并成立华东纺织工学院(后改为中国纺织大学,即今东华大学);运输管理系调整到北方交通大学(后分为北京铁道学院、唐山铁道学院,即今北京交通大学、西南交通大学);财务管理系调整到上海财政经济学院(即今上海财经大学);复旦大学土木系调整到交大土木系

为此,学校成立了院系调整委员会,专门负责实施院系调整方案,并解决在实施中的各项具体问题

这样,交大管理学院被撤销,将原有的院系设置调整为2个学院10个系和1个专修科,即理学院下设数学、物理、化学3个系,工学院下设化工、机械、电机、造船、水利、土木、航空7个系,还有1个电信专修科

1952年根据中央统一布置,又进行第二次大规模的院系调整

7月28日华东军政委员会教育部下达《华东区高等学校院系调整设置方案》,其中从交通大学调整到其他学校的系科有:理学院的数学、物理、化学3系的师资、设备除留下工学院教学所需之外全部调整到复旦大学,部分师资调整到华东师范大学;土木系全部调整到同济大学;航空系全部调整到新成立的华东航空学院(后内迁西安更名为西安航空学院,1957年与西北工学院合并成立西北工业大学);水利系全部调整到新成立的华东水利学院(即今河海大学);化工系全部调整到新成立的华东化工学院(即今华东理工大学)

交通大学调整后各类系科的设置为:机械类由交通大学、同济大学、大同大学三校的机械系、中华工商专科学校机械科及上海市立工业专科学校动力科合组而成;电机类由交通大学、同济大学、大同大学、震旦大学四校的电机系,沪江大学物理系电讯组、交通大学电讯科及上海市立工业专科学校电力科合组而成;造船类由交通大学、同济大学、武汉交通学院三校的造船系及武汉交通学院、上海市立工业专科学校二校的造船科合组而成

同年8月,华东教育部通知将华东交通工业专科学校二年制机械专修科调整到交大机械系

这次大规模的院系调整工作是我国一盘棋,由中央和各大区统一考虑高等学校的布局和系科设置情况下进行的,在校党委直接领导下,经过两个多月的准备和实施,进展顺利,10月按《华东区高等学校院系调整设置方案》基本完成调整工作,并于10月15日按新的系科设置开学上课

至此,开办多年且历史悠久的交通大学理学院撤销了,同时在校内取消了学院建制,学校调整为机械、电机、造船三大类,下设机械制造系、动力机械制造系、运输起重机械制造系、电力工程系、电信工程系、电机工程系、造船系7个系,成为多科性的工业大学

此后又经过几次个别系科的调整,例如:1953年,交大无线电专业调整到南京工学院(即今东南大学);1956年,交大电讯工程系调出,与华南工学院、南京工学院相关系科合并成立成都电讯工程学院(即今电子科技大学);1955年,交大的汽车专业支援组建了长春汽车拖拉机学院(后改为吉林工业大学,2000年并入吉林大学)

到1956年7月,交通大学从原先共设有3个学院17个系1个专修科和1个研究所调整为设有机械制造系、动力机械系、运输起重系、电工器材制造系、电力工程系5个系,马列主义教研组以及教务处下设的物理教研组、化学教研组、数学教研组、俄文教研组、体育教研组、工程画教研组、材料力学教研组、理论力学教研组、机械原理教研组、机械零件教研组和电工原理教研组11个公共课教研组

为适应国家经济建设及教育事业发展的需要,交大调整出去的一批系科连同很强的师资、设备,同其他院校有关系科合并,成立了一所所新的理工学院,如华东纺织工学院、华东航空学院、华东水利学院、华东化工学院等;或者直接并入其他院校,大大加强了相关专业领域的力量,如交大理学院及国文科、英文科绝大部分师资和设备调整到复旦大学,部分师资调整到华东师范大学

据不完全统计,交大调出的教师中有教授50余人,如航空系教授曹鹤荪、季文美、姜长英等调往南京华东航空学院,国文科教授王蘧常、化学系教授顾翼东、物理系教授周同庆等调往复旦大学,国文科教授钱谷融、英文科教授邵秀林、数学系教授武崇林等调往华东师范大学,土木系教授康时清、王龙甫、俞调梅等调往同济大学,土木系教授王之卓调往山东大学工学院,管理学院教授钟伟成调往上海财政经济学院,等等;调出教师中有10人以后当选为中国科学院院士或中国工程院院士

院系调整中,交大还调出图书86528册,其中线装书64155册

学校珍藏多年的1908年慈禧太后、光绪皇帝御赐的《古今图书集成》(全书共1万卷,5044册,1894年同文书局版本),1955年调至华东师范大学

交通大学在国家“优先发展重工业”的方针下,成为一所多科性工业大学,一直得到国家的重视和重点支持

调整后交大机械类、电机类和造船类的系科得到了加强,特别调进一批骨干教师和著名教授,诸如周志宏、贝季瑶、朱麟五、罗致睿、程福秀、陈铁云等,为后来这批专业在全国处于领先地位奠定了基础,有条件满足国家对建设人才的迫切需要,交大人才培养的规模得以逐年扩大,招生人数从1950年的851人发展到1956年的2194人;毕业人数从1950年的540人扩展到1956年的1350人,增长了两倍多,直接为国家建设输送了大批专业对口的技术人才

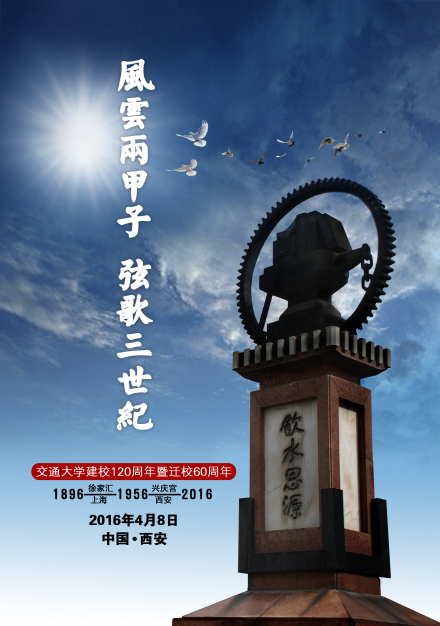

1955年,国务院决定交通大学由上海内迁西安,在调整工业发展布局和文化建设格局、实施西部大开发中承担重大责任

1956年,交通大学迁校师生在西安首次举行开学典礼

1957年,交通大学大部分系科专业、师资力量、图书设备及全部历史档案迁至西安;同年9月,西北工学院地质系、采矿系、纺织系和西北农学院水利系、土壤改良系以及西安动力学院并入交大西安部分,先后设在交大原址的上海造船学院(以交通大学造船系和大连工学院造船系为基础 )和筹建中的南洋工学院并入交大上海部分

1959年,交通大学西安部分和上海部分以西安交通大学、上海交通大学的名义同时进入全国16所重点大学之列

1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西

1978年,华东交通大学、上海铁道学院(后与上海铁道医学院合并组建上海铁道大学,2000年并入同济大学)各自继续办学

1999年,上海农学院并入上海交大

2000年,经国务院批准,西安交通大学与西安医科大学、陕西财经学院合并,组建新的西安交通大学

2001年,上海海洋水下工程科学研究院并入上海交大

2005年,经教育部同意,上海交通大学与上海第二医科大学合并,组建新的上海交通大学

西迁精神1955年5月,交通大学校长彭康和5位老教授奔赴西安查勘新校址,同年10月,校建破土动工;1956年7月,17位交通大学党委委员中的16位迁到西安,西迁的教授、副教授、讲师和助教占到交通大学教师总数70%以上,一大批德高望重的老教授、年富力强的学术骨干无怨无悔、义无反顾来到西安

1958年初,迁校顺利完成

交通大学绝大多数教职工和科研设备迁到西安后,立即在陌生的麦田上重建一流大学,体现了西迁交大人的家国担当

“向科学进军,建设大西北”成为了西迁交大人的精神源泉

2017年11月30日,西安交通大学15位老教授给习近平总书记写信,汇报学习党的十九大精神体会和弘扬奉献报国精神的建议

习近平总书记对来信作出重要指示,向当年响应国家号召、献身大西北建设的交大老同志们致以崇高的敬意,祝大家健康长寿、晚年幸福

也希望西安交大师生传承好西迁精神,为西部发展、国家建设奉献智慧和力量

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。