中国古代数学艰难复兴16世纪末,利玛窦等欧洲传教士来华,与徐光启等一起翻译《几何原本》等著作

后来,传教士们又引入了三角学、对数等西方初等数学,从此,中国数学开始了中西会通的阶段

清朝260余年,留下数学著作极多,都在不同程度上融会中西数学

清宣城梅文鼎(公元1633—1721年)潜心于中西数学研究,著述甚多,其孙梅瑴成将他的著作成《梅氏丛书辑要》60卷,其中数学著作13种40卷,内容遍及当时中国数学的各个门类,对清朝数学影响极大

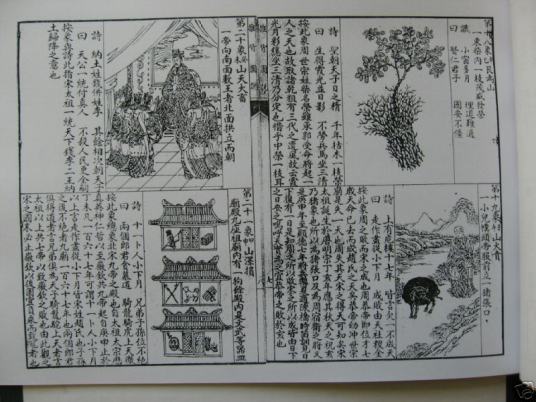

康熙皇帝爱好数学,他御定由梅瑴成、何国宗、明安图、陈厚耀等编纂的《数理精蕴》53卷,全面系统地介绍了当时传入的西方数学知识

上编立纲明体,为数理本源、几何原本、算术原本等五卷;下编分条致用,为实用数学和借根方比例,以及对数、三角函数等40卷,表4种8卷,同样对清朝数学产生了巨大影响

此书于雍正元年(公元1723年)印行

1723年,雍正帝即位,认为传教士不利于自己的统治,除少数供职于钦天监者外,将传教士悉数赶到澳门

此后,西学的传入遂告一段落,中国数学家一方面消化前此传入的数学知识,一方面忙于整理中国古典数学著作

1773年乾隆帝决定修《四库全书》,戴震(公元1724—1777年)从《永乐大典》中辑出《周髀算经》、《九章算术》、《海岛算经》、《孙子算经》、《五曹算经》、《五经算术》以及赝本《夏侯阳算经》等七部汉唐算经,并加校勘,《数书九章》、《测圆海镜》、《四元玉鉴》等久佚的宋元算书也陆续辑出或发现,从此掀起了乾嘉时期(公元1736—1820年)研究整理中国古典数学的热潮

古书注释以李潢(?—公元1812年)《九章算术细草图说》、罗士琳(公元1789—1853年)《四元玉鉴细草》影响较大

而开创性的研究则以焦循(公元1763—1820年)《里堂学算记》、汪莱(公元1768—1813年)《衡斋算学》、李锐(公元1768—1817年)《李氏算学遗书》最为有名

18世纪初,法人杜德美(公元1668—1720年)传入牛顿、格雷果里创造的三个三角函数的级数展开式

后来,三角函数和对数函数展开式的研究成为中国数学家的重要课题

明安图(17世纪末至18世纪60年代)、董祐诚(公元1791—1823年)、项名达(公元1789—1850年)、戴煦(公元1805—1860年)等都作出了杰出贡献

李善兰(公元1811—1882年)的《方圆阐幽》、《弧矢启秘》、《对数探源》(公元1845年)在三角函数与对数函数的研究上取得了更大的成就

他创造的尖锥术提出了几个相当于定积分的公式,在接触西方微积分思想之前独立地接近了微积分学

李善兰,字壬叔,号秋纫,浙江海宁人

幼年即嗜好数学,30余岁即获创造性成果

1840年,列强用大炮轰开了清朝闭关自守的大门,中国逐渐沦为半封建半殖民地社会

西方数学以前所未有的规模大量传入

1852年李善兰到上海,与英国传教士伟烈亚力(公元1815—1887年)合译《几何原本》后九卷、《代数学》13卷、《代微积拾级》18卷等许多西方数学著作,后者是中国第一部微积分学译著

后来,华衡芳(公元1833—1902年)与英人傅兰雅合译了《代数术》、《微积溯源》、《三角数理》、《决疑数学》等书,后者是中国第一部概率论译著

他们创造的许多术语至今还在使用

李善兰还融会中西,著述颇丰

《椭圆正术解》等四种是关于圆锥曲线的研究,《级数回求》等是关于幂级数的研究,而《垛积比类》则在朱世杰基础上系统解决了高阶等差级数求和问题,并提出了著名的李善兰恒等式

1872年撰《考数根法》,证明了费尔马小定理,提出了素数判定法则

他的著作汇集为《则古昔斋算学》,包括14种科学著作

李善兰是开展现代数学研究的第一位中国数学家

然而,总的说来,时处清末,经济衰落,社会动荡,有志于现代数学的人没有与现代工程技术结合的条件,不可能有大量可观的成果,而士大夫阶层更多的人抱有西学为我中华所固有的偏见,不求甚解

此后不久,尤其是维新变法和新文化运动之后,中国古代数学传统基本中断,中国数学研究纳入了统一的现代数学

20世纪是中国数学复兴的世纪,人们期待,在下个世纪中国将重新取得数学大国的地位

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。