边际生产力解释规模报酬递增是现代化生产中必然存在的现象,那么边际生产力理论必然要对这种与其相矛盾的规模报酬递增给以解释

一种解释认为经济中不存在规模报酬递增的现象,之所以产生规模报酬递增,是由于有一种促使规模报酬递增的生产要素被人们忽视了

只要加入新的生产要素,生产函数就不会存在规模递增现象:两种要素的生产函数解释不了现实经济的真实情况,在现代经济中,生产要素也在多元化,科学技术、知识、教育等因素加入到生产函数中去,生产函数成了Y=F(L,K,T,I,E……),从而使生产函数变得越来越复杂,这样处理之后,生产函数就成为线性齐次性,就可以满足于总额相符,从而就使边际生产力学说更加完美,甚至进一步找出科技、知识、教育等在生产过程中的作用来

这种学说存在着一个明显的错误,根据生产要素的性质,生产要素起着两个方面的作用,一是生产过程的投入物,二是要在生产过程中得到相应的报酬

尽管我们可以通过复杂的计算得出科技、知识和教育的边际生产力,但是是谁根据这些要素的边际生产力而得到它的报酬呢?是工人,还是资本家,还是科学家?另外,科技和知识都是体现于劳动和资本中,不能从劳动和资本中独立出来,生产函数的形式应该是Y=F[L(T,I,E……),K(T,I,E……)],这样,从数学的逻辑上分析,自变量之间必然是独立的,即有完全的自由度

如果技术、知识、教育和劳动、资本之间存在着相关性,它们就不可能同时作为生产函数的自变量,即同时成为生产要素

因此,用多生产要素的生产函数使之成为线性齐次性,从而可以使之满足总额相符的方法,是存在着逻辑矛盾

还有一种解释的方法是采用改变生产函数的方法,认为生产函数是不断变动,即将生产函数动态化而成为Y=F[,t](L,K)

认为在静态中,不存在着规模报酬递增,只存在着规模报酬不变的现象,之所以存在规模报酬是因为随着时间的变化,生产函数发生了变动,而这种变动的主要原因还是归因于技术进步导致了生产函数的移动

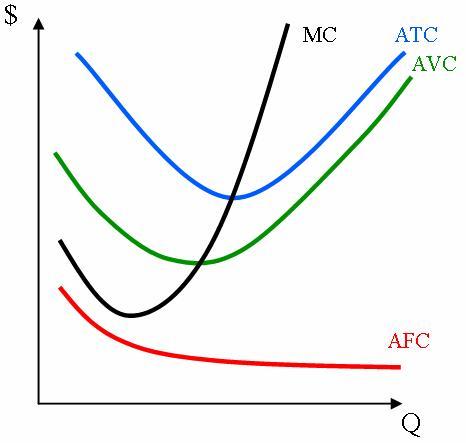

在这里,我们用数学的形式加以说明:在静态中,生产函数的形式是Y=F(L,K),由于是规模报酬不变,即存在线性齐次性,因此可以得到:Y/L=F(L,K)/L=F(1,K/L),Y/L是单位劳动的产出,即劳动生产率,我们用y来表示,K/L是资本劳动比,我们用k来表示,那么,生产函数就可以表示成y=F(1,k),我们用一个新函数f(k)来代表F(1,k),那么就得出线性齐次生产函数可以表示为这样的形式:劳动生产率是资本劳动比的一个函数,一般情况,这个函数是凸性,即f′(k)>0,f″(k)<0(如图中的f[,1](k))

随着时间的改变,技术进步改变了生产函数的位置,生产函数从时间t[,1]的f(,1)(k)移动到t[,2]的f[,2](k)

这样在每个静态的时点上,生产函数是线性齐次性,因此可以满足总额相等原理,从而生产要素可以按照边际生产力得到相应的报酬

而在不同时间上,这种生产函数的移动体现的是技术进步对生产过程的影响

变动的生产函数不利于数学分析,因此把生产函数Y=F[,1](L,K)变形为Y=F(L,K,t),t代表着时间

进一步,新古典理论又把生产函数扩展到宏观总量生产函数,因素t不包括来自增加资本和劳动投入的贡献,为技术进步的贡献,是扣除劳动和资本增加投入的影响后剩下的部分

很明显,这样的处理方法和前一种方法是相同的,只不过是把技术、知识和教育等因素全部归因于时间的变动

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。