刘半农文学主张文学改革民国六年(1917年),发表了《我之文学改良观》,认为文学应表现自我的真情实感;只有将窒息性灵的古人作文的死格式推翻,新文学才能得到发展

主张在白话文没有取得正宗地位之前,文言和白话可暂处于对待地位,白话应吸收文言的优点,而文言应力求浅显,以便和白话相近

提出破坏旧韵,重造新韵,主张增多诗体和以今语作曲

提倡文章分段,采用新式标点符号

随后,又发表《诗与小说精神上之革新》

在介绍英国约翰生和美国樊戴克的文学思想时,强调文学的真实性,批判背离现实的虚伪文学

刘半农首先从“形式”的角度,以西方文学为参照,力求实现文学的变革;其次,以实事求是的态度对待文言与白话,对文学语言变革形成自己的观点; 第三,为推进现代民族国家形成统一的语言,作出了创立新式标点等具体而又切实的努力

小说改革在小说改革方面,他提出要用历史的、系统的、比较的方法研究小说,以促进小说的繁荣和进步,并作了“通俗小说之积极教训与消极教训”、“中国之下等小说”等演讲,强调小说的社会作用和研究拥有群众的通俗小说的重要性

民间文学中国现代民间文艺学以1918 年北大歌谣运动为开端,刘半农作为歌谣运动的发起者和主持者,他倡导新诗创作向歌谣学习的做法提高了歌谣在文学上地位,为歌谣进入研究者的视野作了准备;他首倡歌谣征集与研究,使民间文学进入学术研究的视野并为之在学术界争取了合法地位;他的民歌采集和研究方法,他对民间文学及相关概念的界定、研究中的多学科视角和民间立场,对中国现代民间文艺学的学科建设作出了重要贡献

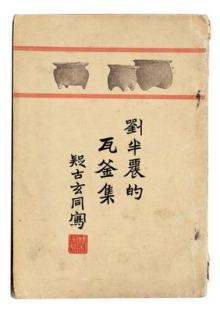

古典文学在古典文学方面,校点出版了唐韩惺的《香奁集》,清董若雨的《西游补》,张南庄的《何典》

写有《读<海上花列传>》《<西游补>作者董若雨传》

文学翻译刘半农是首批翻译外国散文诗的作家之一,也是第一个把高尔基作品介绍到中国,最早将狄更斯、托尔斯泰、安徒生的作品翻译成中文的译者

他在翻译时对声韵等方面有着自己独特的见解

认为声调是不能迁移的东西,对于艺术作品的感染力表现非常重要,因此主张翻译应以直译为主,在忠实翻译原文本意的同时,要尽力保存原文的语言方式,并要译出原文的真实感情

刘半农在译诗时,往往将原文当成乐歌看待,并认为这相当于中国的词曲,即能够在谱上曲后进行演唱

因此他的译诗较多地选择了五言古体的形式,为译诗的音乐品质提供了保障

其译著主要有《法国短篇小说集》《茶花女》等

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。